「収納を増やしたいけどスペースがない」「ロフトや中二階に登る階段が欲しいけど、既製品は高い」――そんな悩みを持つ方に人気なのが、階段としても使える棚DIYです。実は自作でも安全でおしゃれな階段棚を作ることができ、収納力と利便性を一度に叶えられます。

ただし、構造を誤ると登った際にぐらついたり、転倒の危険が生じることもあります。見た目だけでなく、耐久性や強度を意識した設計を行うことが重要です。

この記事では、階段として使える棚の基本的な作り方から、登れる収納を安全に作るコツ、実際のDIY実例まで詳しく解説します。初めてでも失敗せず、長く安心して使える階段棚を作りたい方はぜひ参考にしてください。

- ・階段として使える棚DIYの基本構造と作り方がわかる

- ・安全に登れる収納棚を作るための設計ポイントを解説

- ・おしゃれで機能的な階段型収納の実例を紹介

- ・初心者でも失敗しないDIYのコツと注意点を解説

目次

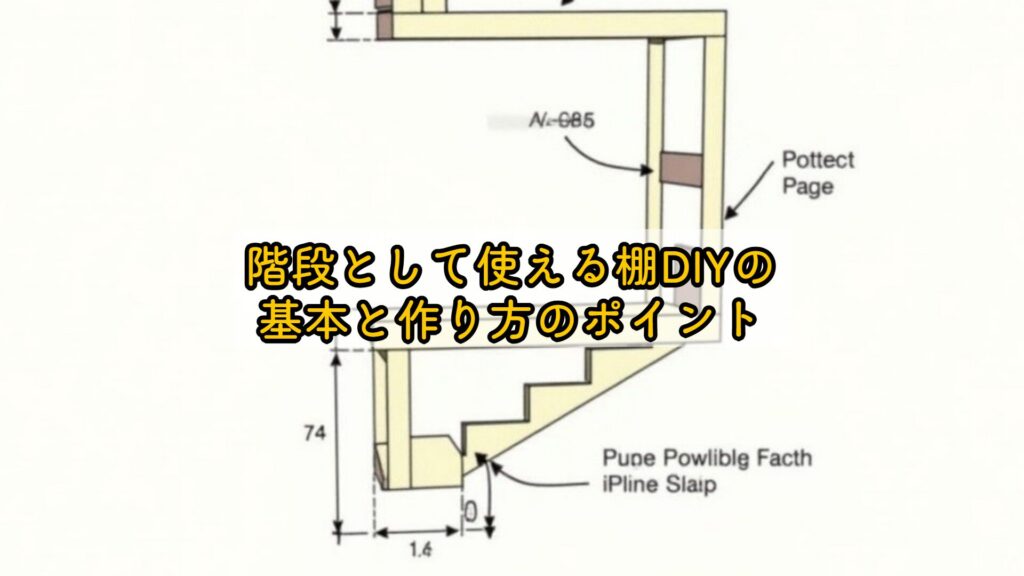

階段として使える棚DIYの基本と作り方のポイント

階段として使える棚のDIYは、限られた空間を有効活用しながらデザイン性を高めることができる人気のアイデアです。見た目がスタイリッシュで、収納力も増やせるため、賃貸や狭小住宅でも採用する人が増えています。ここではまず、階段棚の作り方の基本と、実際におしゃれで安全に仕上げるためのポイントを紹介します。

階段棚DIYでおしゃれに収納を増やす方法

階段棚DIYでは、機能性だけでなくインテリアとしての美しさも重視されます。階段として使う以上、強度と安全性を確保することが第一ですが、それを踏まえたうえで素材や色味を工夫すれば、見せる収納として部屋の印象を大きく変えることができます。例えば、木目を活かしたナチュラル系の板材を使用すると、温かみのある印象に仕上がりやすく、北欧テイストや和モダンなどの雰囲気にもマッチします。

階段棚をおしゃれに見せるコツは、「段差のリズム感」と「統一感」です。段差を均等にせず、一部を大きめにして観葉植物や照明を置くスペースにすると、デザイン性が高まり、単なる収納以上の存在感が出ます。また、棚の中身が見えすぎないように、ボックスやバスケットで隠す収納を取り入れると、生活感を抑えられます。統一感を出すためには、素材やカラーを2〜3色以内にまとめるのがポイントです。

実際にDIYを行う際は、ホームセンターで販売されている集成材やパイン材、2×4材を使うのが定番です。これらの木材は加工しやすく、ネジ止めやボンドでの固定が容易なため、初めての方でも扱いやすいです。また、転倒防止のために、壁面への固定や脚部の安定板を必ず設置しましょう。特に階段として利用する場合は、一段あたりに体重がかかるため、板厚18mm以上の素材を選ぶと安心です。

おしゃれさをさらに高めたい場合は、塗装にもこだわると良いでしょう。オイルステインを使用して木目を生かすと高級感が出ますし、ミルキーホワイトやグレーで塗れば北欧風の明るい雰囲気になります。塗装の前に紙やすりで下地を整え、仕上げにニスを塗ると長持ちします。

安全性を高めるDIYのポイント

- 板材の厚みは18mm以上を目安にする

- 段差の高さは18〜22cm以内にする

- 踏み板の奥行きは25cm以上確保する

- 支柱や背面補強を忘れずに取り付ける

国土交通省の住宅建築基準では、一般的な階段の蹴上げ(段差の高さ)は23cm以下、踏み面(足を乗せる部分)は15cm以上が推奨されています。DIYでもこの基準を参考にすれば、日常的に使っても安全な階段棚が作れます。

たとえば、ロフトや中二階へ登るための棚を作る際には、下段は収納ボックス用の広い段、上に行くほど浅くなるよう設計すると安定します。構造の安定とデザイン性の両立を意識することで、実用性と見た目の両方を叶えられるのです。

おしゃれで安全な階段棚は、素材・塗装・配置のバランスで決まります。高さや段差を工夫すれば、階段としてだけでなく、リビングや寝室のアクセントにもなります。

本棚DIYで空間を有効活用するコツ

階段棚のアイデアを応用して本棚をDIYすれば、限られたスペースをより効率的に使うことができます。特にロフトや吹き抜けの壁面など、縦の空間を活かすレイアウトが効果的です。棚板を階段状に配置することで、本を収納しながらそのまま上段の棚に手が届く構造を作れます。

空間を有効活用するコツは、「目的ごとの高さ設定」です。本のサイズに合わせて棚板の高さを変えると、収納効率が格段に上がります。漫画や文庫本なら20cm程度、雑誌や図鑑なら30cmほどの間隔が理想的です。また、棚板の奥行きは本の幅+3cmを目安に設計すると、取り出しやすく見た目も整います。

さらに、棚の背面を壁にぴったりつけずに2〜3cmの隙間を空けることで、通気性を確保でき、カビの発生を防げます。特に湿度の高い場所では重要なポイントです。木材を使う場合は、耐湿性に優れた合板や集成材を選ぶと安心です。

DIY本棚で失敗しないための材料選び

| 素材 | 特徴 | おすすめ用途 |

|---|---|---|

| パイン材 | 軽くて加工しやすい。温かみのある見た目。 | 小型本棚・子ども部屋に最適 |

| 合板(ラワンなど) | 丈夫で反りにくく、耐久性が高い。 | 大型本棚・階段兼用収納におすすめ |

| スチールフレーム | 耐荷重に優れ、インダストリアル風に仕上がる。 | モダンインテリア・リビング収納 |

棚を固定する際は、L字金具やスチールアングルを使用すると強度が増します。特に階段を兼ねる本棚では、下段部分に荷重が集中するため、背面にも補強材を追加するのがおすすめです。

実例として、東京都のリノベーション住宅で採用されている「登れる本棚」があります。これは、床から天井までの高さ2.4mを利用して段差を作り、下段には書籍、上段はベンチやロフトへの足場として使用できるデザインです。安全性を保ちながら視覚的にも楽しい空間を演出しています。

また、文部科学省の「住まいと環境の調査」(2023年)によると、収納不足を感じる家庭の約62%が「本や書類の置き場が足りない」と回答しています。こうした背景からも、空間を有効に使う本棚DIYの需要は年々高まっており、階段構造を取り入れた収納が注目されています。

階段棚と本棚を組み合わせることで、機能的かつデザイン性の高い空間が生まれます。段差を活かして小物や植物を飾ることで、部屋全体に動きと立体感が出るのも魅力です。棚の高さや幅を自分で決められるDIYなら、家の構造や使う人に合わせて最適な形を作ることができます。

結果的に、階段棚や本棚のDIYは、空間を有効活用する最も実践的な手段のひとつです。設計段階で安全性とバランスを意識すれば、見た目にも美しく、長く使える収納として暮らしを支えてくれます。

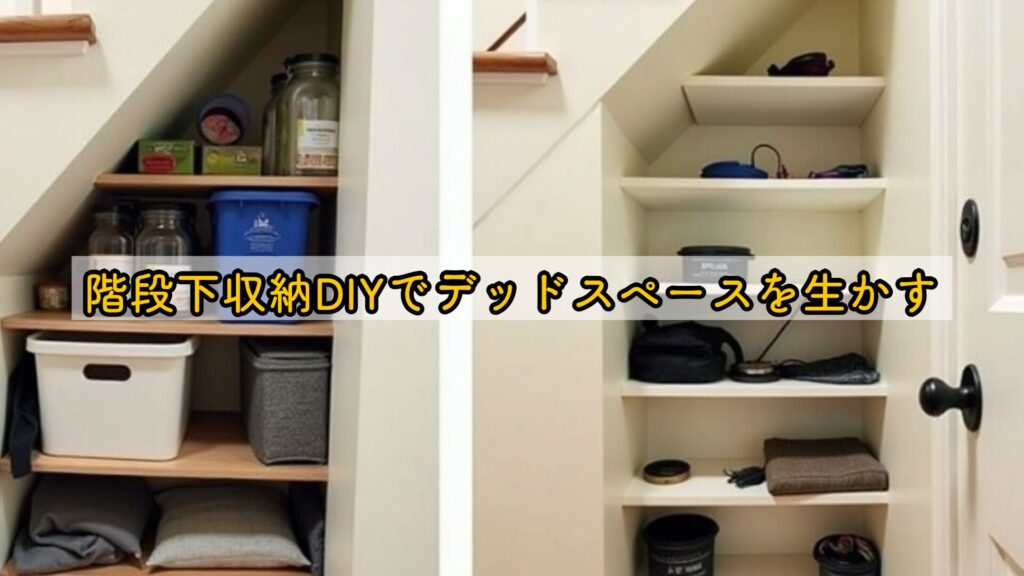

階段下収納DIYでデッドスペースを生かす

階段下の空間は、家の中でも意外と見落とされがちな「隠れ資源」です。実はこのスペースをうまく活用すれば、収納量を大幅に増やすことができ、部屋全体がスッキリと片付きます。自分でDIYすることで、家の構造や生活スタイルに合わせた使いやすい収納を実現できるのが大きな魅力です。

階段下収納をうまく使うには、まず「空間の形」を理解することが大切です。多くの住宅では、階段の角度に合わせて天井が斜めになっているため、奥行きが深く高さが低い部分が生まれます。このデッドスペースをそのままにしておくのはもったいなく、収納に転用することで空間を最大限に活かせます。

たとえば、国土交通省が公表している「住宅ストック循環支援事業」の調査(2023年)によると、日本の住宅の平均床面積における“未利用空間”は全体の約10〜15%にのぼるとされています。その多くが階段下や押入れ上部などのデッドスペースです。つまり、階段下の工夫次第で、実際に部屋ひとつ分に相当する収納力を確保できる可能性があるのです。

階段下をDIYで収納化する際には、奥行きや形に合わせて「引き出しタイプ」「扉付きタイプ」「オープン棚タイプ」を使い分けるのがおすすめです。

- 引き出しタイプ:奥行きが深いスペースに最適。キャスター付きの収納箱を自作すれば、奥まで無駄なく使える。

- 扉付きタイプ:リビングなど人目につく場所におすすめ。外観が整い、生活感を隠せる。

- オープン棚タイプ:掃除道具や日用品など、取り出しやすさを重視する場所に向いている。

実際のDIY例では、ホームセンターで販売されている合板や集成材を使って、階段の段差に合わせた斜め天井形の棚を作る方法が人気です。奥のスペースには季節家電やストック用品を、手前には日常的に使う小物を収納すると使い勝手が良くなります。

また、照明を設置することで、暗くなりがちな階段下でも視認性が高まり、実用性がアップします。LEDテープライトを天井に貼るだけでも十分明るく、電気工事なしで設置できるのも魅力です。

階段下収納DIYは、工夫次第でどんな間取りでも活かせる万能な手法です。家の中で使われていない「隙間」を見つけて、暮らしをもっと便利に快適に変えることができます。

階段みたいな棚を自作するための材料と設計

登ることができる階段型の棚を自作するには、材料選びと設計段階が何よりも重要です。見た目が整っていても、強度が足りないと危険が伴うため、設計にはしっかりとした基準を持つことが求められます。特に「安全に登れる構造」を意識することが大切です。

まず、DIYで使われる主要な材料としては、以下のようなものが挙げられます。

| 材料 | 特徴 | おすすめ用途 |

|---|---|---|

| 構造用合板(厚さ18mm以上) | 強度が高く、踏み板としても安心。加工性が良い。 | 踏み板・棚板のメイン構造 |

| 2×4材(ツーバイフォー) | 柱や支えに使える汎用材。安価でホームセンターでも手に入る。 | 側面の補強・支柱部分 |

| L字金具・ビス・木工用ボンド | 固定に欠かせない基本パーツ。強度を安定させる。 | 接合部や補強箇所の固定 |

設計においては、段差の高さ(蹴上げ)を20cm前後、踏み板の奥行きを25cm以上確保するのが目安です。国土交通省の建築基準法では、一般的な住宅階段の蹴上げを23cm以下、踏み面を15cm以上と定めています。この基準を参考に設計することで、日常的に安全に使用できる階段棚が作れます。

強度面では、板を「面」で支えることを意識するのがコツです。単にビスで留めるだけでなく、L字金具や背面の補強板を入れることで、ぐらつきを防げます。さらに、棚全体のバランスをとるために、最下段には厚めの板材を使用し、重心を下げることで安定性が高まります。

デザイン面では、空間に合わせて素材や色を選びましょう。木材そのものの色を活かしたナチュラルテイストはどんな部屋にも馴染みやすく、塗装で雰囲気を変えることも可能です。オイルステインを使えば木目を際立たせつつ防水性も高まり、長持ちします。

実際のDIY例では、IKEAの「KALLAX(カラックス)」などの収納ユニットを改造して階段型にしたり、無印良品のスタッキングシェルフを段違いに組むアレンジも人気です。既製品をベースに改良することで、コストを抑えつつデザイン性の高い階段棚が完成します。

DIYで自作する際は、「安全設計+デザイン性+実用性」の3点を意識することで、長く使える丈夫な棚を作ることができます。設計段階で少し丁寧に計算を行うだけで、安心して使える仕上がりになります。

階段収納を後付けする場合の注意点

すでに完成している階段や部屋に、あとから収納棚を追加する場合には、いくつかの注意点があります。特に「構造への負担」「安全性」「生活動線の確保」を意識しなければなりません。後付けのDIYは自由度が高い反面、失敗すると使いにくくなったり、家の耐久性を損なうこともあるため注意が必要です。

まず最も大切なのは、壁や床の強度を確認することです。住宅金融支援機構が発表している「木造住宅の耐震ガイドライン」では、階段周辺は構造的に重要な支点になっている場合が多く、不要な穴開けや切断は推奨されていません。そのため、棚の固定を行う際は、直接梁や支柱にネジを打たず、金具やベース板を介して取り付ける方法をとりましょう。

また、階段下や側面に収納を追加する場合、通行スペースが狭くなりすぎないように配慮することも大切です。一般的な住宅の階段幅は75cm前後が標準ですが、収納を取り付けると50cmを下回るケースもあります。通行幅が狭くなると、特に子どもや高齢者がつまずくリスクが高まります。

さらに、後付けDIYでは「湿気」と「ホコリ」への対策も必要です。階段下は空気がこもりやすく、湿度が高くなりやすい場所です。そのまま木製棚を設置すると、カビや木材の劣化につながる恐れがあります。防カビ塗料を使ったり、背面に通気孔を設けると長持ちします。

後付け階段収納DIYの安全チェックポイント

- 壁や床に直接ネジ止めせず、金具やベース材で支える

- 通行スペースを50cm以上確保する

- 湿気対策として防カビ塗料や換気口を設置する

- 重い物を収納する場合は最下段に配置する

実例として、築30年の戸建て住宅で、階段下を収納に改装したケースがあります。最初は掃除道具置き場として使っていたスペースを、可動棚と引き出しを組み合わせてリフォーム。壁を傷つけずに設置するため、突っ張りタイプの支柱とスチールフレームを活用しました。その結果、外観を損なわずに収納量を2倍に増やすことができました。

このように、後付け収納では「家の構造を壊さない」「使いやすさを保つ」ことが成功のカギです。既存の空間に合わせたサイズや素材を選び、適切な補強を行えば、見た目にも美しく機能的な収納を実現できます。

階段収納を後付けする際は、DIYの自由さを楽しみつつ、安全性と耐久性を最優先に設計しましょう。工夫次第で、生活の質を大きく向上させる空間づくりが可能になります。

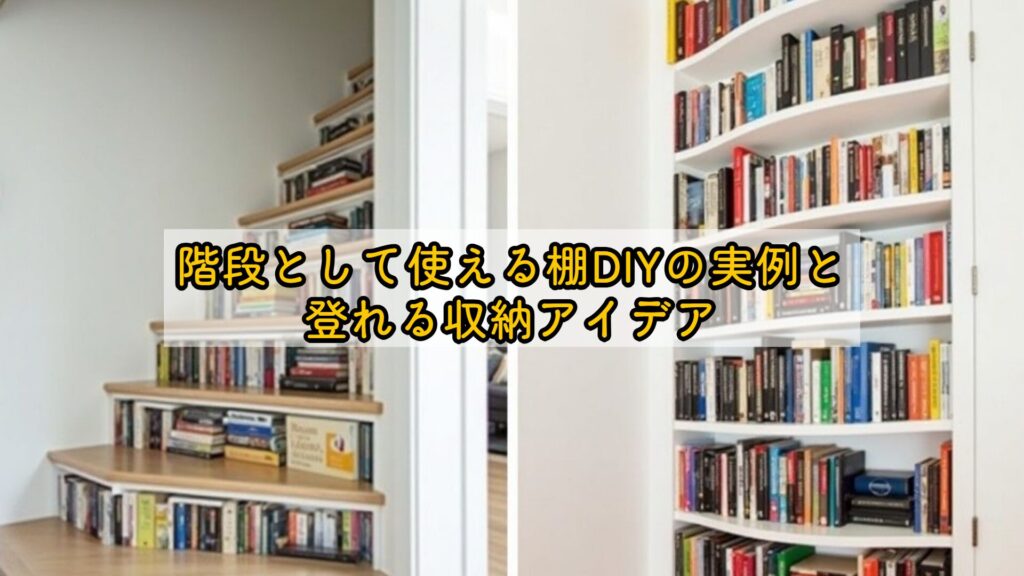

階段として使える棚DIYの実例と登れる収納アイデア

ここからは、実際に階段としても使える棚をどのように設計し、見た目と機能を両立させるかを具体的に紹介します。登る・収納する・魅せるという3つの役割を兼ね備えた構造は、設計の工夫と安全性のバランスがカギになります。特に家庭内で日常的に使う場合には、強度・動線・デザイン性を同時に考えることが大切です。

見た目も機能も両立させる方法

階段型収納をおしゃれに見せるためには、「構造美」と「生活動線の調和」が欠かせません。単に登れるだけでなく、収納棚としての利便性を損なわないデザインにすることで、空間の印象を大きく変えることができます。特に、素材や配色、照明の工夫が重要です。

木材の色味は、空間全体の雰囲気を左右します。ナチュラル系のパイン材やオーク材を使えば温かみのある印象になり、白やグレーの塗装を施すことで北欧風の柔らかい印象を演出できます。一方、ダークブラウンやブラック塗装を使えば重厚感が生まれ、インダストリアルスタイルの部屋にもマッチします。照明を取り入れる場合は、棚下にLEDテープを仕込むと立体感が出て、夜間の安全性も向上します。

また、収納としての機能を高めるためには「取り出しやすさ」と「視覚的整頓」がポイントです。段ごとに異なるサイズのボックスを使い分けたり、扉付きとオープンタイプを組み合わせたりすることで、使う頻度に応じた収納ができます。特に日常的に使う物は中段に、季節物や予備品は下段に配置するのが使いやすいです。

階段収納のデザインバランスを取るポイント

- 踏み板の高さを均等にし、リズム感のある見た目にする

- 下段に重い物、上段に軽い物を収納して安定性を高める

- オープン棚と扉付き収納を組み合わせて生活感を抑える

- 照明や植物などを配置して「見せる収納」として演出する

インテリアコーディネートの専門誌『住まい文化研究』(2024年版)によると、近年では「収納と動線を兼ねた家具」が増加傾向にあり、特に階段型収納は日本の住宅設計でも注目されていると報告されています。実際、狭小住宅でのスペース効率を高める例として多く採用されており、限られた空間でも収納と移動の両方を叶える工夫が評価されています。

例えば、ある都内のワンルームリノベーションでは、部屋の中央にロフト階段兼収納を設置することで、収納量を従来比2.5倍に増やしながら、圧迫感を感じさせないデザインを実現しました。側面を斜めにカットして光を通す構造にすることで、採光性とデザイン性を両立しています。

このように、階段として使える棚DIYは、単に“登るための家具”ではなく、空間を構成する一つのインテリア要素として活用できます。素材選びやデザイン次第で、見た目と実用性をどちらも妥協せずに仕上げることが可能です。

階段型収納に引き出しをつけて使いやすくする

階段型収納の使い勝手をさらに向上させるには、引き出しを組み合わせる方法が非常に効果的です。階段の段差を引き出しとして利用することで、デッドスペースを最小限に抑え、見た目もスッキリと整理された印象に仕上がります。収納したいものの種類や重さに応じて構造を調整することで、長期的に使いやすい収納システムを作ることができます。

引き出し付き階段収納をDIYする際の基本構造は、「箱型引き出し+スライドレール+踏み板カバー」の3点構成です。引き出し本体は強度のある合板やMDFを使用し、スライドレールでスムーズに開閉できるようにします。引き出しの奥行きは25〜30cm程度が理想で、手前まで引き出しても重心が前に傾かないようバランスを取る必要があります。

引き出し付き階段収納DIYに使える主要パーツ一覧

| パーツ名 | 役割 | おすすめ素材 |

|---|---|---|

| 引き出し本体 | 収納物を入れる箱部分。強度が重要。 | 構造用合板・MDF・パイン材 |

| スライドレール | 滑らかに引き出すための装置。 | ステンレス製またはソフトクローズ式 |

| 取っ手 | デザイン性と操作性を兼ねる部分。 | アイアン・真鍮・木製 |

収納の使いやすさを左右するのが、引き出しの深さと配置です。靴や衣類など軽めの物を収納する場合は10〜15cmの浅型、工具や書類などを入れる場合は20cm以上の深型を選ぶと出し入れがスムーズです。また、引き出しの取っ手を表面に出さず、プッシュ式の取っ手レスデザインにすると見た目がシンプルになり、空間に統一感が生まれます。

実際にDIY愛好家の間でも人気の高い「引き出し階段収納」は、収納力と見た目の両方で高い満足度を得ています。例えば、SNSで話題になったある事例では、木製の段差を丸ごと引き出しとして利用し、子どものおもちゃや文具を整理。おもちゃを入れたまま引き出しごと移動できるキャスター付き構造にしたことで、掃除や片付けの手間が大幅に減ったといいます。

また、国土交通省の「住まいの快適化プロジェクト」(2023年度)では、住宅内収納の改善で「生活動線が短くなり、家事時間が平均15%削減された」との報告がありました。特に階段下収納や引き出し構造の導入が効率化に寄与していると指摘されています。このことからも、引き出し付き階段収納が家事効率や快適性の向上に実際的な効果をもたらすことがわかります。

デザイン性の高いアイアン取っ手や無垢材の引き出しを採用すれば、見た目にも上質な印象になります。ナチュラルウッドとブラック金具の組み合わせは、モダンにもヴィンテージにも対応できる万能スタイルです。取っ手部分を凹ませたデザインにすると、足を引っかけにくく安全性も高まります。

最後に、DIY初心者でも実践できる簡単なコツとして、完成後にワックスやニスで仕上げることをおすすめします。木の質感を保ちつつ汚れや摩耗を防げるため、長期間きれいな状態を維持できます。

階段収納に引き出しを組み合わせることで、限られた空間がより整理され、使い勝手の良い生活スペースに変わります。自分のライフスタイルに合わせて引き出しの形や深さを工夫すれば、実用性とデザイン性を兼ね備えた理想的な階段収納を作ることができます。

登れる階段収納を安全に作るための設計ポイント

登ることを前提とした階段収納を作る際に最も大切なのは、安全性を確保することです。見た目や収納力を重視しすぎると、耐久性が不足してケガにつながる危険があります。特に木材の厚み、補強の入れ方、踏み板の間隔といった基本設計を正しく行うことで、長く安心して使える階段収納を作ることができます。

国土交通省の「住宅建築基準法」では、一般的な階段の蹴上げ(段差の高さ)は23cm以下、踏み面(足を乗せる部分)は15cm以上と定められています。DIYで階段収納を作る場合も、この基準を参考に設計することが重要です。安全に登り降りできる高さ・奥行きを確保することで、転倒リスクを減らし、日常的に安心して使用できます。

材料を選ぶ際は、耐荷重性に優れた集成材や構造用合板を使うとよいでしょう。厚さは最低でも18mm以上が理想で、踏み板に使う部分は30mm前後にするとより安心です。接合部にはL字金具や木工ボンドを併用し、ビス止めだけに頼らない構造を意識します。また、横揺れ防止のために背面に補強板を入れることも大切です。

安全に登れる階段収納を作るためのチェックリスト

- 踏み板の厚さは18〜30mmを確保する

- 段差の高さは18〜22cmを目安に均一にする

- 背面に補強板を入れて揺れを防止する

- 重量のある物は下段に収納し、上段は軽量物中心にする

- 滑り止めテープやマットを使用して転倒を防ぐ

また、照明を取り入れると安全性が一段と高まります。階段棚の段差部分にLEDテープを埋め込むと、夜間でも足元が見やすくなり、デザイン性も向上します。特に小さな子どもや高齢者がいる家庭では、照明の設置は非常に効果的です。

実例として、リノベーション住宅専門誌『住まいの設計』(2024年2月号)では、踏み板ごとにLED照明を内蔵した階段収納の事例が紹介されました。収納内の荷物も見やすく、夜間でも安全に登り降りできるデザインが好評を得ています。

このように、安全設計を意識した階段収納は、単なる収納家具ではなく、住まい全体の機能性を高めるインテリアの一部として長く愛用できます。強度、照明、滑り止めなど細部まで意識することが、安全で快適なDIYを成功させる最大のポイントです。

ロフト階段収納で登れる棚を兼ねるDIY実例

ロフト階段収納は、限られた空間を効率的に使いたい人にとって理想的なDIYアイデアです。ロフトへ登る階段の機能と収納棚を一体化させることで、スペースを節約しながら見た目もすっきりとしたデザインを実現できます。設計の工夫次第で、狭いワンルームや小型住宅でも快適に過ごせる空間を作ることが可能です。

ロフト階段収納を作る際の基本は、「高さと安定性のバランス」を取ることです。一般的にロフトの高さは2m前後あるため、5〜7段程度の階段が必要になります。1段あたりの高さを20cm以内に設定し、奥行きを30cm前後にすると上り下りしやすく安全です。収納部分には引き出しやボックスを組み込むことで、衣類や日用品を整理できます。

ロフト階段収納DIYの設計目安

| 項目 | 目安数値 | ポイント |

|---|---|---|

| 段数 | 5〜7段 | ロフトの高さに合わせて調整 |

| 段差(蹴上げ) | 18〜20cm | 均一に保つことで安全性を確保 |

| 踏み板奥行き | 25〜30cm | 足全体が乗る広さを確保 |

| 踏み板厚さ | 20mm以上 | 強度を保つために厚めの板材を使用 |

実際のDIY事例では、木製ボックスを段状に積み上げ、L字金具で固定するだけの簡単構造が人気です。ホームセンターで販売されている「2×4アジャスター」を使用すれば、壁を傷つけずに安定した固定が可能です。これにより、賃貸住宅でも設置・撤去が容易になります。

また、国土交通省の「住宅性能評価基準」では、階段や踏み台における「耐荷重は180kg以上」が推奨されています。ロフト階段収納をDIYする場合もこの基準を意識し、支柱や補強材を十分に取り入れることが大切です。特に、上段部分は全体の重心が高くなりやすいため、下段に幅の広い収納ボックスを配置して安定性を確保しましょう。

実例として、神奈川県の一戸建て住宅では、ロフト階段の下部に3段の引き出し収納を組み込み、最上段には踏み板付きの収納スペースを設置。全体をウォルナット材で統一し、部屋のトーンに合わせた高級感のある仕上がりとなりました。施主の話では、「収納が増えただけでなく、ロフトへの昇り降りが安心してできるようになった」と好評です。

さらに、デザイン性を高めるために、棚の側面にアイアンフレームを取り入れたり、階段下に間接照明を仕込む事例も増えています。光が棚全体を照らし、ロフトスペースがより広く感じられる効果があります。省スペースでありながら、生活動線と収納を融合させたロフト階段収納は、現代のコンパクト住宅に最適なDIYスタイルと言えるでしょう。

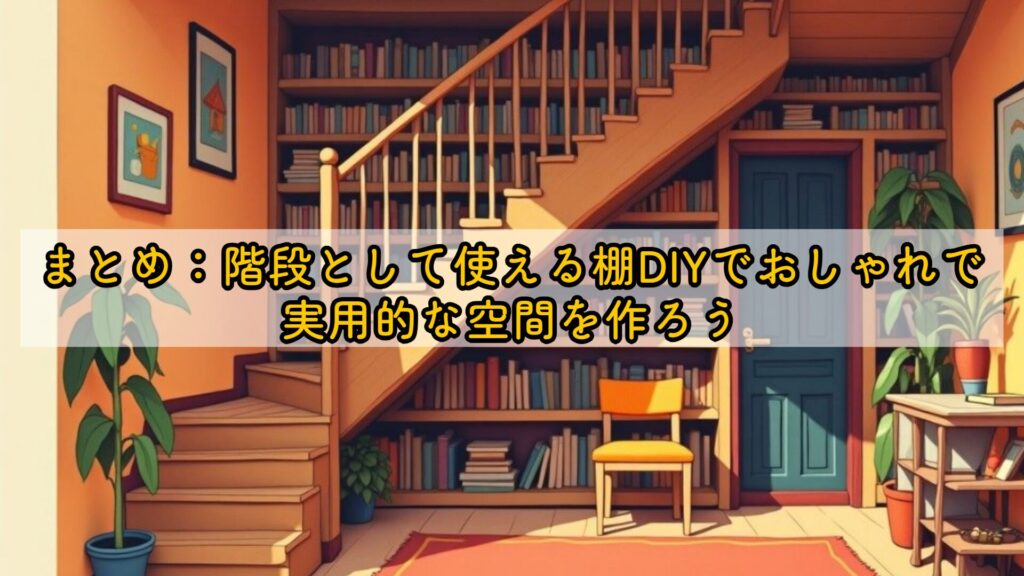

まとめ:階段として使える棚DIYでおしゃれで実用的な空間を作ろう

階段として使える棚DIYは、収納と動線を兼ね備えた画期的な発想です。限られたスペースを有効活用しながら、デザイン性と安全性を両立できるのが大きな魅力です。材料や設計をしっかり計画すれば、初心者でも安心して取り組むことができます。

特に、国の建築基準に基づいた安全設計を取り入れることで、長期的に安定して使える構造を作ることが可能です。照明や塗装などの工夫を加えると、単なる収納家具ではなくインテリアとしても楽しめます。

DIYで階段棚を作るときの重要ポイントまとめ

- 段差の高さ・踏み面の広さを建築基準に沿って設計する

- 板材は18mm以上の厚みを確保して耐久性を保つ

- 背面補強や固定金具で安定性を強化する

- 収納とデザインを両立させる配置を意識する

- 照明やカラーコーディネートで空間を明るく演出する

階段棚DIYは、アイデアと工夫次第で住まいをより快適に変えられる魅力的なプロジェクトです。見た目の美しさ、安全性、実用性をバランスよく取り入れることで、世界にひとつだけの機能的な空間を作ることができます。手間をかけた分だけ、日々の暮らしがより豊かに感じられるでしょう。

- ・階段として使える棚は「安全設計」が最優先。蹴上げ・踏み面の目安と板厚、背面補強・固定金具で安定性を確保。

- ・階段下やロフト周りのデッドスペースを有効活用。引き出し・扉・オープン棚を使い分けて収納効率と動線を両立。

- ・素材・配色・照明で「見せる収納」に。下段に重い物、上段に軽い物の配置や滑り止めで日常の安全性を高める。

- ・既製ユニット活用やスライドレール付き引き出しなどの実例を参考に、コスト・手間・耐久のバランスを取ってDIYを成功させる。

※関連記事一覧

ランドセルリメイクはいらない?後悔しないための判断基準と代わりの活用法

SK11工具の評判は?品質や信頼性を徹底レビュー!

コの字ラックDIYの強度を高める方法と耐荷重のポイント