室内ドアを開けるたびに「狭い」「家具にぶつかる」「使いにくい」と感じたことはありませんか?多くの人が、内開きのドアを外開きに変えたいと思うものの、「自分でできるのか」「壁や枠を壊さずにできるのか」と不安に感じています。

結論から言えば、室内ドアの内開きを外開きに変更することはDIYでも可能です。ただし、ドアの構造や金具の位置、壁の厚みをしっかり確認しないと、開閉がスムーズにいかず失敗するリスクもあります。

無理に作業を進めると、建具が歪んだり、ドアが閉まらなくなるケースもあるため注意が必要です。この記事では、室内ドアの構造を理解しながら、内開きから外開きへ安全に変更するためのポイントと手順を、初心者でも分かるように丁寧に解説します。

- ・室内ドアの内開きを外開きに変える基本構造と注意点を解説

- ・DIYで向きを変更する際に必要な道具と手順を紹介

- ・内開きのデメリットと外開きにするメリットを比較

- ・プロのリフォームとDIYの違い・費用目安もわかる

室内ドアの内開きを外開きに変更、diyでできる?基礎知識と注意点

室内ドアの向きを変えたいと思ったとき、まず理解しておくべきなのは「ドアの構造と可動の仕組み」です。内開きと外開きは見た目以上に構造が異なり、ヒンジ(蝶番)やドア枠の位置、壁の厚さ、開閉スペースなどを正確に把握する必要があります。DIYでの変更も不可能ではありませんが、いくつかの条件を満たしていないと安全に取り付けられないため、事前の確認が重要です。

室内ドアを内開きから外開きに変える時の基本構造を理解しよう

室内ドアは、ヒンジ(蝶番)を軸にして開閉する構造になっています。内開きの場合、ヒンジが室内側に取り付けられており、ドアが内側に倒れるように開きます。一方、外開きはヒンジが外側に設置されるため、ドアが外に押し出されるように開く仕組みです。この違いにより、ドア枠の取り付け方向や丁番の位置、ラッチ(ドアノブのロック機構)の向きがすべて逆になります。

ドア枠の構造は、壁の厚みや壁材の種類によっても異なります。特に木造住宅では壁の中に柱があるため、外開きに変更する際にドアが柱に干渉するケースがあります。また、マンションや集合住宅など鉄筋コンクリート構造の住宅では、壁を削る工事ができないことが多いため、DIYでの変更は制限されることがあります。

国土交通省が定める「建築基準法施行令」では、住宅の出入口には避難経路の確保が求められており、内開き・外開きの設計は安全性に関わる要素です。とくに玄関ドアや防火扉は外開きが基本となっています。室内ドアの場合も、非常時の避難動線を考えると、開閉方向の選択は慎重に行う必要があります。

つまり、ドアの構造を理解することは、DIYでの変更を成功させるための第一歩です。見た目だけを基準に「外開きの方が便利そう」と判断するのではなく、建物の構造や周囲の空間を含めて考えることが大切です。

ドアの開く方向を変えるには何をチェックすべき?

ドアの開閉方向を変更する前に、必ず確認すべきポイントがいくつかあります。代表的なのは以下の4つです。

- ヒンジの位置(右吊り・左吊り)

- ドア枠の奥行きと壁の厚み

- ドアノブ・ラッチの向きと構造

- 開く先のスペースや障害物の有無

まず、ヒンジの位置によってドアの開く方向が決まります。右側にヒンジがあれば「右開き」、左側にあれば「左開き」と呼ばれます。内開きを外開きに変える場合、ヒンジを反対側に付け替えるか、ドアをひっくり返すように再設置する必要があります。

次に重要なのが、壁の厚みとドア枠の形状です。壁の厚さに対してドア枠がずれていると、ドアを閉めたときに隙間や段差ができてしまいます。特に石膏ボードの内装壁では、ネジが効きにくいため、丁番の固定が弱くなるリスクもあります。

さらに、ドアノブやラッチは「ラッチ方向の反転」が必要な場合があります。ラッチはドアを閉めたときに枠側のストライクプレートに引っかかる金具ですが、開く方向が変わるとラッチの傾斜も逆になります。そのため、多くのドアノブには「左右両用タイプ」と「片開き専用タイプ」があり、DIY前に仕様を確認することが欠かせません。

最後に、開く先のスペースの確認も見落とせません。外開きに変更した結果、廊下を通る人や家具にぶつかってしまうケースもあります。特に狭い通路や収納前にドアがある場合、開く方向によって生活動線が大きく変わるため、開閉の動作をシミュレーションしておくことが大切です。

このように、単純に「ドアを逆にすればいい」と考えるのではなく、構造・金具・スペースの3つをしっかり確認してから作業に入ることが、DIY成功の鍵となります。

ドアの向きを変えるリフォームとDIYの違いとは

室内ドアの開く方向を変える方法には、大きく分けて「リフォーム業者に依頼する方法」と「自分でDIYする方法」の2種類があります。それぞれの特徴と違いを理解しておくことで、目的に合った選択がしやすくなります。

| 項目 | リフォーム業者に依頼 | DIYで行う場合 |

|---|---|---|

| 費用相場 | 3万〜10万円前後 | 材料費のみで1万円前後 |

| 作業時間 | 半日〜1日程度 | 2日〜3日かかることも |

| 仕上がり精度 | プロが行うため精密で見た目も綺麗 | ズレや隙間が生じるリスクあり |

| 保証・アフター | 施工保証あり | 自己責任(修理は自己対応) |

業者に依頼する場合は、壁や枠の調整も含めて行われるため、見た目や開閉の滑らかさが高い水準で保たれます。また、防音性や気密性も確保しやすく、住宅全体のデザインにもなじみやすい点がメリットです。

一方、DIYの場合はコストを抑えられる点が大きな魅力です。特に、ドア本体を再利用できる場合は、丁番やラッチ部分の金具交換のみで済むため、費用は1万円以内に収まることもあります。ただし、ドア枠の歪みや壁の厚みの違いによっては、ドアが閉まらなくなるなどのトラブルも起きやすいため、正確な測定と慎重な作業が求められます。

国土交通省が公開している住宅リフォーム実態調査(2023年)によると、約42%の家庭が「部分リフォームを自分で行った経験がある」と回答しています。その中で「ドアの建付け調整」や「ドアノブ交換」はDIY人気の上位項目です。つまり、技術的にまったく不可能な作業ではなく、知識と手順をしっかり押さえれば個人でも十分実現できる範囲といえます。

ただし、DIYでは電動工具の使用や丁番の取り付け角度のズレなど、ちょっとしたミスが開閉の不具合につながります。そのため、初めて挑戦する場合は、廃材で練習してから本番の作業に入るのがおすすめです。もし自信がない場合は、ドア枠の交換や吊元変更といった一部だけを業者に依頼し、ドア本体の取り付けだけを自分で行う「半DIY方式」も有効です。

まとめると、リフォームとDIYの違いは「費用と安全性のバランス」にあります。予算を抑えたいならDIY、確実な仕上がりを求めるなら業者依頼が向いています。目的やスキルに合わせて選択することで、理想のドア開閉方向を安全に実現できるでしょう。

室内ドア 内開き 外開き 変更にかかる費用の目安

室内ドアの内開きを外開きに変更する場合、費用は作業方法や建物の構造によって大きく変わります。一般的な目安として、業者に依頼する場合は3万円から10万円ほど、DIYで行う場合は1万円前後が多いです。単にドアの吊り方を変えるだけで済むケースと、ドア枠や金具まで交換が必要なケースでは、金額に数倍の差が出ます。

費用の内訳を詳しく見ると、以下のようになります。

| 作業内容 | 業者依頼時の費用相場 | DIYの場合の目安費用 |

|---|---|---|

| ヒンジ(蝶番)の付け替え | 約3,000〜8,000円 | 約1,000〜3,000円 |

| ドアノブとラッチの交換 | 約5,000〜15,000円 | 約2,000〜5,000円 |

| ドア枠の調整・再設置 | 約20,000〜40,000円 | DIYでは難易度が高い |

| 全体の仕上げ・塗装など | 約10,000〜20,000円 | 約3,000円〜(塗料代など) |

また、住宅の構造によっては壁の補修や下地の加工が必要になることもあります。特にマンションなどの鉄筋コンクリート構造では、壁を削ったり穴を開けたりできないため、費用よりも「施工可否」の確認が重要です。一戸建ての場合は比較的自由度が高いものの、壁材が石膏ボードの場合、ネジの保持力が弱く、金具が緩むリスクがあるため補強材が必要になることもあります。

国土交通省の「住宅リフォーム実態調査(2023年度)」によると、室内ドアの交換・調整にかかる平均費用は約7.2万円とされています。この調査結果からも、ドアの向きを変更する工事は、部分リフォームの中では比較的低コストな範囲で行えることが分かります。ただし、費用を抑えるために自分で施工する場合は、道具の購入費や作業時間も含めてトータルで考える必要があります。

DIYでの費用をさらに抑えるには、既存のドアや金具を再利用するのがポイントです。ヒンジやドアノブがまだ使える場合は交換せずに位置を調整することで、材料費を半分以下にできることもあります。ホームセンターやネット通販では、ヒンジ・ラッチセットが数千円程度で販売されていますので、DIY初心者でも挑戦しやすい範囲といえるでしょう。

ただし、開閉方向を変更するだけでなく、ドアの吊元を入れ替える場合は精密な位置合わせが必要になります。少しのズレでも開閉に支障が出るため、作業に不安がある場合は一部だけでも専門業者に依頼するのがおすすめです。費用を抑えつつ仕上がりの精度も保てる、バランスの良い方法です。

内開きドアのデメリットと外開きにするメリット

内開きのドアは、見た目がシンプルでスペースを節約できるように感じますが、実際にはいくつかのデメリットがあります。特に狭い部屋や廊下に接している場所では、開閉動作が不便になりがちです。外開きに変更することで、これらの問題を解消できるケースが多いです。

まず、内開きドアの主なデメリットは以下のとおりです。

- ドアを開けると部屋の内側のスペースを取ってしまう

- 家具や収納がドアの動線に干渉しやすい

- 緊急時に外側から開けにくい

- 換気や掃除の際に開閉が制限されやすい

特に、狭い子ども部屋やトイレなどでは、内開きだと中に人がいるときにドアが開けにくくなることがあります。防災の観点からも、外開きの方が避難しやすい設計とされています。実際、消防庁の「住宅火災における避難行動分析」(2022年)では、ドアの開閉方向が避難速度に影響するケースが指摘されています。

一方、外開きのドアには次のようなメリットがあります。

- 部屋の内側の空間を広く使える

- ドアを開けても家具や物に干渉しにくい

- 外側からの避難や救助がしやすい

- 空気の循環が良くなり、湿気対策にも有効

たとえば、玄関や脱衣所などでは、外開きにすることでスペースを有効に使えるほか、家族同士の動線が重ならなくなり、日常の使い勝手が大きく向上します。特にペットや小さな子どもがいる家庭では、内開きドアを外開きにすることで衝突や挟み込みの危険を減らすこともできます。

ただし、外開きにはデメリットもあります。開く先が廊下など共有の動線に面している場合、通行人や物にぶつかる危険があります。そのため、設置場所によっては「引き戸」や「折れ戸」など、別の開閉方式を検討するのも一つの選択肢です。

結果として、内開きから外開きに変更することで、スペース効率と安全性の両方を高められるケースが多いです。特にトイレ・洗面所・収納部屋などでは効果が大きく、生活のストレスを軽減するリフォームとして人気があります。

ドアの吊元変更とは?作業内容とポイントを解説

ドアの「吊元変更」とは、ドアを支えるヒンジ(蝶番)の取り付け位置を左右または内外に付け替える作業のことです。これにより、ドアの開く方向や軸を変更できます。つまり、内開きの右吊りドアを外開きの左吊りにする、といった調整が可能になります。

この作業は、ドアを丸ごと交換するよりもコストを抑えられるため、部分的なリフォームとして人気があります。ただし、単純なヒンジ付け替えでは済まない場合もあり、次のような工程が必要になります。

- 既存ドアを取り外す

- 新しい吊元側にヒンジを取り付ける位置を測定

- ドア枠の調整や下地補強を行う

- ヒンジを仮止めして開閉の確認

- ドアノブとラッチの位置を再調整

- 仕上げ処理と動作確認

このとき重要なのは、「ドアの垂直精度」と「ヒンジの高さの一致」です。わずかにズレてもドアが閉まらなくなったり、ラッチが噛み合わなかったりするため、水平器やスケールを使って慎重に位置を合わせる必要があります。

DIYで行う場合、特に注意すべきはドア枠の材質です。木製枠であれば加工しやすいですが、金属枠や樹脂枠の場合は穴あけやビス留めが難しく、専用ドリルやタッピングビスが必要になります。また、下地が弱い場合は補強板を取り付けることで安定性を確保します。

作業時間の目安は、慣れている人で2〜3時間程度、初心者で半日ほどかかります。費用面では、必要な工具や金具を合わせても1万円前後で収まるケースが多いです。ただし、ドア枠の補修や再塗装まで行う場合は2〜3万円程度になることもあります。

なお、吊元変更は安全性にも関わる部分です。開く方向が変わることでドアクローザー(自動閉鎖装置)やドアストッパーの位置も調整が必要になるため、慎重な判断が求められます。特に高齢者や小さな子どもがいる家庭では、開閉時の安全性を考えてドアクローザーの設置を検討するのもおすすめです。

建築基準法上では、ドアの開閉方向に明確な制限はありませんが、避難経路に面する部分では外開きが望ましいとされています。これは、内開きドアが家具や人に妨げられて開けにくくなることを防ぐためです。消防庁の資料でも、緊急時の避難動線確保には「外開きまたは引き戸が理想的」とされています。

つまり、吊元変更は見た目を変えるだけでなく、安全性や利便性を高める改修作業といえます。正しい手順と道具をそろえればDIYでも可能ですが、壁や枠の強度に不安がある場合は、業者のサポートを受けながら行うのが安心です。

最終的に、内開きを外開きに変えるための「吊元変更」は、見た目の改善だけでなく、暮らしの快適さや防災面の強化にもつながる重要な工程です。作業のコツを押さえ、無理のない範囲で挑戦すれば、安全で機能的なドアに生まれ変わらせることができます。

室内ドアの内開きを外開きに変更したい!diyの手順と実践ポイント

室内ドアの向きを変える作業は、見た目以上に構造的な理解と丁寧な準備が求められます。特に、DIYで行う場合は正確な採寸や工具の扱いが重要です。この章では、必要な道具と準備、そして引き戸に変更する際の注意点や具体的な手順を、初めての方でも分かるように詳しく解説します。

室内ドアをDIYで外開きにするための道具と準備

室内ドアを外開きに変更する際に必要な道具は、ホームセンターで簡単に手に入るものがほとんどです。正確な作業を行うためには、下記のような工具や部品を事前にそろえておきましょう。

- プラスドライバー・電動ドリル

- 水平器(スピリットレベル)

- メジャー・スケール(定規)

- ノミ・木工ヤスリ

- ヒンジ(蝶番)・ラッチ金具

- 下穴用ドリルビット・木ねじ

- 補修用の木パテまたはパテナイフ

これらの工具をそろえることで、ヒンジの位置変更やラッチの向き調整などの作業がスムーズになります。特に水平器は、ドアの傾きを防ぐために欠かせません。ドアがわずかに傾いて取り付けられると、閉まりが悪くなったり、自然に開いてしまうことがあります。

また、作業を始める前に次の3点を確認しておくと、トラブルを防げます。

- ドアの重量(1人で持てるか)

- ドア枠の素材(木製・金属製)

- 開閉スペースの確保(外開き時に干渉しないか)

国土交通省が発表している「住宅リフォーム実態調査(2023年)」では、DIYリフォームで最も多い失敗の一つが「採寸ミス」による建具不良と報告されています。そのため、作業前にはドアの高さ・幅・厚みを正確に測定し、金具の取り付け位置を図面にしておくのが理想的です。

実際にDIYでドアの向きを変えた人の中には、最初に丁番を仮固定して位置を確認してから本固定することで、ズレを防げたという声もあります。仮止めの段階でドアを数回開閉し、スムーズに動くことを確かめてから固定すれば、作業後の手直しも減らせます。

作業は時間に余裕をもって行い、1人での作業が不安な場合は家族にドアを支えてもらいながら進めるのがおすすめです。特に木製ドアは重量があるため、転倒や指挟みの事故に注意してください。

ドアを引き戸に変えるdiyは可能?注意点を紹介

内開きドアや外開きドアの代わりに、「引き戸に変えたい」と考える人も少なくありません。引き戸にすれば、開け閉めのスペースを取らず、狭い部屋でも動線を確保しやすくなります。ただし、引き戸化のDIYにはいくつかの注意点があります。

まず確認すべきは、「壁の内部構造」です。引き戸はスライドして壁の中または壁の外に収納されるため、壁の中に配管や電気配線がある場合は設置が難しくなります。また、壁の厚みが足りないと引き戸を完全に収納できないため、上吊りレール型の引き戸を選ぶなどの工夫が必要です。

引き戸のタイプには以下の3種類があります。

| タイプ | 特徴 | DIY難易度 |

|---|---|---|

| 上吊りレール式 | 床にレールがないため掃除がしやすい。壁への負担が少ない。 | 中程度 |

| 床レール式 | 施工が簡単だが、段差ができやすい。 | やや低い |

| 壁内引き込み式 | 見た目がすっきりするが、壁の加工が必要。 | 高い |

中でも、上吊りレール式の引き戸はDIYに向いています。壁にレールを取り付けるだけで設置でき、床の加工も不要です。ホームセンターやネット通販では、初心者向けの「後付け引き戸キット」も販売されており、必要なレールと戸車がセットになっているため、失敗しにくい構造です。

ただし、注意すべき点として「ドアの重量」と「レールの耐荷重」があります。軽量タイプのドアなら問題ありませんが、重量がある木製ドアを使用すると、レールや戸車に負担がかかり破損の原因になります。製品ごとに設定されている耐荷重(通常は20〜40kg)を必ず確認しましょう。

また、ドアを開けたときに壁スイッチやコンセントに重ならないよう、設置位置を事前に確認することも大切です。電気配線が干渉する場合は、電気工事士の資格を持つ専門業者に相談するようにしてください。

実際のDIY体験談として、「トイレのドアを引き戸にしたら、開閉スペースが広がって掃除がしやすくなった」「家族同士の動線がぶつからなくなった」といった声が多く見られます。小さな変更ですが、生活の快適さに大きく影響する改修といえます。

ただし、引き戸に変更する作業は、単純な内外開き変更よりも工程が多く、壁や床の状態によってはDIYでは難しい場合もあります。そのため、構造確認をして安全に取り付けられるか判断することが重要です。

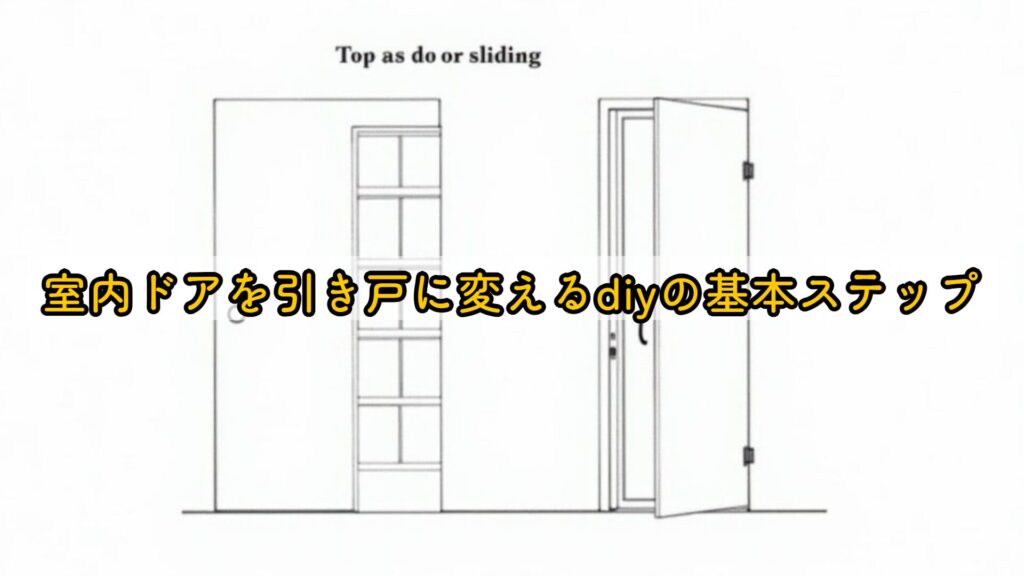

室内ドアを引き戸に変えるdiyの基本ステップ

引き戸のDIYは段取りが重要です。準備から仕上げまでの流れを理解しておけば、作業をスムーズに進められます。以下は、一般的な上吊り式引き戸の取り付け手順です。

- 既存ドアの取り外し

- 壁上部にレール取り付け位置の墨出し(位置決め)

- レール固定用の下地木材を取り付ける

- 上吊りレールをネジで固定

- 戸車をドア上部に取り付ける

- ドアをレールに吊り下げて動作確認

- ストッパーやガイドを設置

- 動作調整・仕上げ処理

特に重要なのは「水平の確保」です。レールがわずかに傾いていると、ドアが勝手に動いたり途中で止まったりする原因になります。水平器でレール全体の傾きを確認しながら取り付けましょう。

また、引き戸を設置する際には「戸当たり(ストッパー)」の位置もポイントです。戸当たりがないとドアが勢いよく壁にぶつかり、破損する可能性があります。戸当たりのゴムクッションや磁気ストッパーを使えば、安全で静かな開閉が可能になります。

施工時間の目安は、初心者で約半日〜1日程度です。慣れている人であれば3〜4時間で完了することもあります。費用は材料費を含めて2万〜4万円程度が一般的で、既製品の引き戸セットを使用する場合はより手軽に施工できます。

実際にDIYで引き戸にした人の中には、「床にレールがないから掃除がラクになった」「子どもが指を挟む心配が減った」といった効果を実感している方が多いです。引き戸はデザイン面でもモダンな印象を与えるため、リビングや寝室の印象を変えるリフォームとしても人気があります。

なお、国土交通省の住宅設備関連資料によると、高齢化に伴うバリアフリー改修で最も多く採用されている建具は「引き戸」と報告されています。特に介護を目的とした改修では、開閉時に体の負担が少なく、車椅子の通行がしやすいという理由で需要が高まっています。

まとめると、引き戸への変更は見た目の改善だけでなく、生活動線・安全性・掃除のしやすさといった日常の使い勝手を大きく向上させる方法です。構造の確認と道具の準備をしっかり行えば、DIYでも実現可能な改修といえるでしょう。

内開きドアへの鍵後付け方法と安全性の確保

内開きドアに鍵を後付けする場合、ドアノブ交換型や補助ロック型など、取り付け方によって方法が異なります。防犯性を高めるためには、ドアの構造に合ったタイプを選び、取り付け位置を慎重に決める必要があります。

代表的な鍵の種類は以下の通りです。

| 鍵の種類 | 特徴 | DIY難易度 |

|---|---|---|

| ドアノブ一体型 | 既存のドアノブと交換して取り付けるタイプ。見た目がスッキリ。 | 中程度 |

| 補助ロック型 | 既存のドアに追加して取り付けるタイプ。防犯性を強化できる。 | 低い |

| マグネット式簡易ロック | 室内用に多く、工具不要で取り付け可能。子ども部屋などに最適。 | 易しい |

施工前には、ドアの厚み・ラッチ穴の位置・材質(木製か金属か)を確認しておくことが重要です。厚みが標準規格(30〜35mm)から外れている場合は、市販の鍵が合わない可能性があります。特に金属ドアでは穴あけ作業に専用ドリルが必要になるため、DIY初心者には木製ドアでの作業をおすすめします。

国民生活センターの調査によると、住宅内での防犯トラブルの約60%が「無施錠または簡易ロックの破損」によるものでした。これは室内ドアでも同様で、特に貴重品を保管する部屋や子ども部屋では、鍵を後付けするだけでも安心感が大きく変わります。

DIYでの取り付け実例としては、ホームセンターで販売されている「プッシュ式補助ロック」を使い、約1時間で設置を完了させたケースがあります。工具もドライバー1本で済み、強度も十分です。さらに、マグネット式ロックを併用することで、外からの覗き込み防止やプライバシー強化も可能です。

まとめると、内開きドアへの鍵後付けは防犯性とプライバシーの両方を高める有効な手段です。正しい位置決めと部品選びを行えば、DIY初心者でも安全に取り付けられます。

外開きドアに後付け鍵を設置する際のポイント

外開きドアに鍵を取り付ける場合、内開きよりも強度や安全性の確保が求められます。外側から蝶番が見える構造のため、無理にこじ開けられるリスクを考慮しなければなりません。鍵を選ぶ際は、防犯性の高い「ディンプルキー」や「面付補助錠」を選ぶと安心です。

外開きドアの後付けにおけるチェックポイントは次の通りです。

- 外側に露出するネジが少ない鍵を選ぶ

- 蝶番にセキュリティピン(防犯ピン)を取り付ける

- 扉と枠のすき間をなくす

- 耐久性の高い金属製ラッチを使用する

警察庁の防犯統計(2023年)によると、住宅侵入の約30%が「ドアのこじ開け」による被害でした。その多くが外開き構造のドアで、蝶番部分からの侵入が目立ちます。こうした背景からも、DIYで鍵を後付けする際は、金具の強化と併せて蝶番の防犯対策を同時に行うのが効果的です。

実際にDIYで外開きドアへ補助鍵を設置した事例では、ドアノブ上部に補助錠を追加し、強度を2倍に高めたケースがあります。設置後は外部からのこじ開けに対する抵抗力が向上し、玄関・勝手口の安全性が高まったと報告されています。

また、ドアの材質によっても取り付け方が異なります。木製ドアは加工しやすい反面、ビスが緩みやすいため、接着剤や補強板を併用すると安定します。金属ドアでは、専用のドリル刃とタッピングネジを使用して確実に固定しましょう。

つまり、外開きドアの後付け鍵は単なる防犯対策ではなく、住宅全体の安心感を高める重要な改修ポイントです。安全性・見た目・使い勝手のバランスを考えた製品選びが成功のカギとなります。

まとめ:室内ドアの内開きを外開きに変更!diyで失敗しないためのコツ

室内ドアの開閉方向を変えるDIYは、工夫次第で住まいの使いやすさを大きく改善できます。しかし、構造理解や計測を怠ると、ドアが閉まらない・傾く・金具が緩むなどの失敗を招きやすい作業でもあります。成功のためには、次のポイントを意識しましょう。

- 作業前に必ずドアの構造・壁の厚み・金具の位置を確認する

- 水平器を使ってレールやヒンジの傾きを防ぐ

- 安全のために補助金具や防犯ピンを活用する

- 無理な作業は避け、必要に応じて業者のサポートを受ける

DIYは費用を抑えられる反面、完成度や安全性を確保するための注意が必要です。特に引き戸化や鍵の後付けなど、構造に関わる作業は焦らず丁寧に行うことが大切です。国土交通省のデータでも、正確な施工を行えばDIYリフォームの満足度は80%を超えるとされており、知識と準備を整えれば十分実現可能な作業といえます。

最終的に、内開きを外開きに変えることで空間効率が上がり、生活動線がスムーズになります。さらに、鍵や引き戸への変更を組み合わせることで、機能性・デザイン・防犯性すべてを向上させることができます。失敗しないためのコツを押さえて、安全で快適なDIYリフォームに挑戦してみてください。

- ・内開き→外開きはDIYでも可能。構造理解・正確な採寸・金具の仕様確認(ヒンジ/ラッチ)が成功のカギです。

- ・費用目安は業者3〜10万円前後、DIYは部材再利用で1万円前後〜。枠加工・補修が必要だと追加費用が発生します。

- ・引き戸化は上吊りレールが初心者向け。水平器でのレール水平出しと製品の耐荷重確認を徹底しましょう。

- ・鍵の後付けや蝶番の防犯ピンで安全性を強化。外開きは廊下との干渉・動線も事前にシミュレーションすると安心です。

※関連記事一覧

アングル45度カット寸法の出し方は?正確な計算方法とカットのコツを解説

okoume木材ギターの音はどう?特徴や他材との違いを徹底解説!

tone工具は中国製?生産国や品質・評判を徹底解説!