コの字ラックをDIYで作ろうと思ってるんだけど、強度が心配で…。荷物を置いたら棚がたわんだり壊れたりしないかな?

確かに「コの字ラック diy 強度」はよく気になるポイントだよね。でも正しい材料選びと補強方法を押さえれば、十分に耐荷重の高いラックを作れるんだよ。

なるほど。じゃあ木材や板の選び方が重要なんだね。

そうそう。厚みのある板を使ったり、金具でしっかり補強したりすれば強度は大幅に上がるんだ。

でも初心者だと耐荷重の計算とか難しそうに感じるな…。

安心して。本記事ではDIY初心者でも分かる耐荷重の基礎や補強の工夫、さらにホームセンターや100均でそろう材料まで詳しく紹介しているよ。

それなら失敗せずに安全なコの字ラックを作れそうだね。

うん、記事を読めば実用的で丈夫なラック作りに自信が持てるはずだよ。

- ・コの字ラックDIYで耐荷重を安全に確保するための基礎知識

- ・棚板やラック全体の強度を上げる具体的な補強方法

- ・ホームセンターや100均で揃えられる材料と便利アイデア

- ・DIY初心者でも失敗を防ぎ、耐荷重100kg級のコの字ラックを作るポイント

目次

コの字ラックDIYの強度を知って安全に作る基礎知識と注意点

コの字ラックをDIYで作る際、まず理解しておきたいのは「強度」と「耐荷重」の基本です。棚板の厚みや素材、組み方によってラックの耐えられる重さは大きく変わります。適切な知識があれば、荷物が多くても安全に使える棚を作ることが可能です。ここでは、耐荷重の目安から強度を上げる方法、具体的な作り方まで順を追って解説します。

耐荷重はどのくらい?

コの字ラックの耐荷重は使用する材料と構造によって異なります。一般的な木製の棚板(厚さ18mm程度、合板やパイン材)は、棚板の長さが60cm以内であれば約30〜50kg程度の荷重に耐えられることが多いです。耐荷重を計算する際には、棚板の支持点の数も重要です。支えが少ないと荷重が一点に集中し、たわみや破損の原因になります。

材料による耐荷重の違い

- パイン材:軽量で加工しやすく、30〜50kg程度の耐荷重

- 合板:厚みや枚数により変化、30〜60kg程度まで対応可能

- 集成材:均一な強度で安定、50kg以上でも使用可

棚板の長さと荷重の関係

棚板が長くなるほど中央部分のたわみが発生しやすくなります。60cm以内の短めの棚板であれば強度は十分ですが、1m以上の場合は補強が必要です。特に重い荷物を置く予定がある場合は、中央に支えを追加することをおすすめします。

支えの種類と配置

中央支えには小さな柱や金具を使用します。支えを取り付ける位置は棚板の中央部分が理想で、これにより荷重が均等に分散され、棚板の反りや破損を防ぎます。また、棚の端にも補強を入れることで全体の安定性を高められます。

DIYで棚を作る場合、何キロまで耐えられる?

家庭用のDIYコの字ラックでは、棚板の厚み18mm程度、支えとなる側板を適切に配置した場合、1段あたり30〜50kgが一般的な目安です。これは軽量な収納から、書籍や雑貨まで対応できる範囲です。もし衣類や文房具など軽量物を置く場合はさらに余裕を持たせて作ることが可能です。

耐荷重計算の簡単な目安

| 棚板の長さ | 厚さ | 目安耐荷重 |

|---|---|---|

| 60cm | 18mm | 約30〜50kg |

| 80cm | 18mm | 約20〜40kg |

| 100cm | 18mm | 約15〜30kg |

荷重計算の注意点

耐荷重の計算は理想的な状態を想定しています。実際には棚板の素材のムラや接合部の緩み、湿度や経年劣化によって強度が低下することがあります。そのため、表の数値よりもやや余裕を持った荷重設定を行うことが安全です。特にDIY初心者は、荷物を分散して置くことや、重量物は下段に配置することが重要です。

棚板の強度を上げる方法はある?

棚板の強度を高める方法はいくつかあります。まず、棚板の厚みを増すことです。厚さが増すとたわみが減り、荷重に強くなります。次に、棚板の下に補強材を取り付ける方法があります。L字金具や板を追加することで、荷重を分散させることができます。さらに、棚板を支える側板の数を増やすことで全体の安定性が向上します。

補強材を使った強度アップの例

- L字金具を棚板の両端と中央に取り付ける

- 棚板の下に1本の補強板を貼り付ける

- 複数枚の薄い板を重ねて棚板にする

荷重分散の工夫

棚に重い荷物を置く場合、棚板の中央に支えを追加することで荷重が均等にかかります。特に本や工具など重量物を収納する場合は、棚板中央に小さな柱を立てると安全性が大きく向上します。支えの位置や数を工夫することで、棚全体の耐久性を飛躍的に高めることができます。

接合部の強化方法

棚板と側板の接合部は、棚の強度に直結します。ビスや釘だけで固定するのではなく、木工用接着剤を併用することで耐荷重が増します。また、棚板と側板の接触面積を広く取ることや、L字金具や補助プレートを使って角を補強することも有効です。これにより、棚板がたわむリスクを大幅に減らせます。

耐荷重100kgの棚を自作するポイント

耐荷重100kg級のコの字ラックを作るには、棚板と側板の素材選び、厚み、補強の組み合わせが重要です。厚さ30mm程度の集成材や合板を使用し、棚板の下に補強板を取り付けることで中央部のたわみを防ぎます。さらに、ラックの側面を補強し、荷重が一点に集中しないよう設計することがポイントです。

支柱と接合部の強化

- 棚板と側板はビス+接着剤でしっかり固定する

- 側板間に補助の支柱を入れて荷重を分散する

- 棚板の端にL字金具を追加して反りを防止する

設計の工夫で安全性アップ

棚板の幅は60〜80cm以内に抑え、長尺の場合は中央に支えを追加することが重要です。また、荷重の偏りを避けるため、重い物は下段に配置し、上段は軽めの物にすることで全体の安定性が増します。さらに、ラック自体の底板と天板を補強することで、より丈夫なコの字ラックを作ることが可能です。適切な補強と荷重分散の工夫により、DIY初心者でも耐荷重100kg級のラックを安全に作成できます。

耐荷重向上の追加ポイント

さらに耐荷重を向上させたい場合は、棚板を2枚重ねにする、棚板の裏に角材を取り付ける、金属製の補強バーを使用するなどの方法があります。これにより、棚板の反りや破損リスクを最小限に抑え、長期使用でも安心して荷物を置けるラックになります。

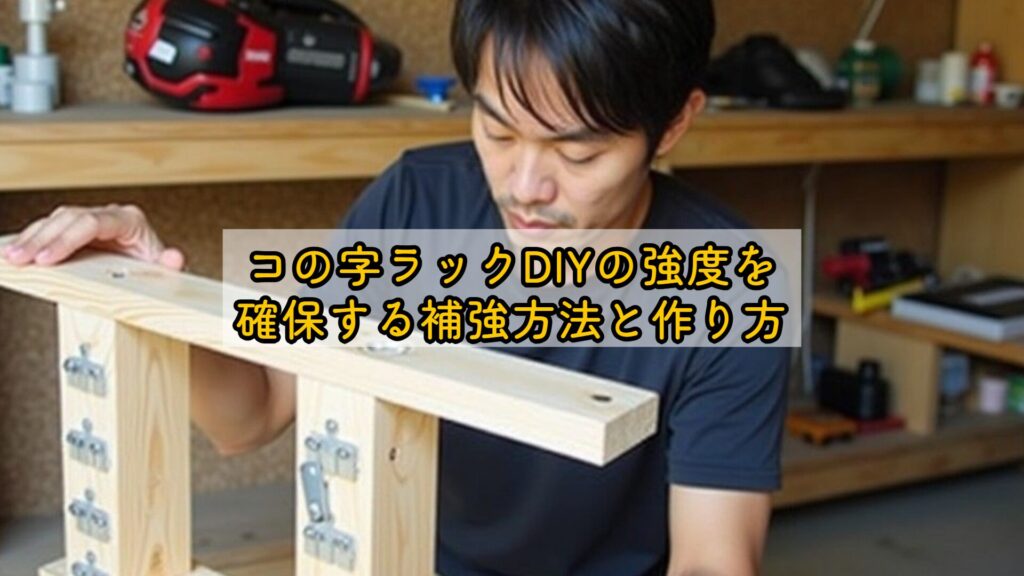

コの字ラックDIYの強度を確保する補強方法と作り方

コの字ラックをDIYで作る際には、単に棚板や側板を組み合わせるだけではなく、設計段階から強度を意識した補強が不可欠です。棚板のたわみや側板の揺れを防ぐためには、適切な材料選び、補強方法、荷重の分散を考えた組み立てが重要です。ここでは、初心者でも実践しやすい簡単な作り方から、材料選びのコツ、補強の具体例、大型ラック作成時の注意点まで順を追って詳しく解説します。

DIYの簡単な作り方

まず基本となるのは棚板と側板の寸法を揃え、仮組みで全体のバランスを確認することです。棚板は厚みが均一なものを選び、側板との接合部分は接着剤とビスを併用すると強度が増します。作業手順を守り、少しずつ組み立てることで棚全体の安定性を確保できます。

棚板と側板の仮組みと水平確認

棚板と側板を仮組みする際は、棚板の水平を確認することが重要です。水平が崩れると荷重が偏り、棚板の中央がたわみやすくなります。水平器や定規を使用して正確に位置を決め、接合前にしっかり確認することで組み立て後の安定性が高まります。

接合部の強化

棚板と側板の接合部には、ビスだけでなく木工用接着剤を併用することをおすすめします。接着剤を使うことで木材同士の密着度が増し、棚板がたわむリスクを減らせます。また、ビスを打つ位置は棚板の端から少し内側にずらすと割れにくくなります。

中央支柱の活用

棚板の中央に支柱を追加することで荷重を分散させることができます。特に重い本や工具などを置く場合は、中央支柱の有無で耐荷重が大きく変わります。支柱は角材や集成材を使用し、棚板にしっかり固定することが重要です。

ホームセンターや100均で揃える材料とアイデア

DIY材料はホームセンターやダイソー、CanDoやセリアなど100均ストアでも十分に揃います。棚板には合板やパイン材、側板には角材や集成材を使用することで、耐久性を確保しながら作業を簡単に進められます。金具やL字プレート、ネジ、接着剤を組み合わせることで、簡単に棚全体の補強が可能です。

材料の選び方と特徴

- 合板:加工がしやすく、均一な厚みで耐荷重も安定

- パイン材:軽量で扱いやすく、見た目も自然でDIY向き

- 角材・集成材:支柱や側板に使用すると全体の強度が向上

- L字金具・プレート:棚板の反りや接合部の補強に有効

材料を活用した工夫例

100均の薄い板を複数枚重ねて棚板にする、L字金具を棚板の下に取り付ける、角材を棚板裏に貼り付けるなど、ちょっとした工夫で強度が大幅に向上します。また、棚板の端だけでなく中央にも補強材を入れることで、荷重が均等に分散されます。

見た目と強度を両立するアイデア

補強材を棚板の裏側に隠すことで、見た目を損なわずに強度をアップできます。アイアンパーツや金属プレートを一部アクセントとして見せることで、デザイン性を保ちつつ耐荷重を確保することも可能です。

すのこ・アイアン・金具を使ったDIY補強方法

棚板のたわみやラック全体の揺れを防ぐには、すのこやアイアンパーツ、金具を活用するのが効果的です。すのこを棚板裏に取り付けると荷重が分散され、棚板の反りを抑えられます。アイアンや金具を側板や接合部に使用することで、全体の耐久性が飛躍的に向上します。

具体的な補強手法

- 棚板裏にすのこを取り付け荷重を分散

- L字金具を棚板両端と中央に設置して反りを防止

- 側板の角にアイアンプレートを取り付け接合部を強化

- ビスと接着剤を併用して棚板と側板を固定

補強材の配置のポイント

棚板の端や中央に支柱を配置することで荷重が均等にかかり、棚全体の安定性が増します。重い荷物を置く場合は中央支柱を必ず追加しましょう。また、棚板の奥行きが広い場合は、奥側にも補強を入れることで反りやぐらつきを防ぐことができます。

接合部と耐久性向上の工夫

接合部はラックの強度に直結します。ネジだけで固定するのではなく、接着剤を併用することで耐荷重を高められます。さらに、角材や金属プレートを取り付けることで、長期間の使用でも棚板がたわみにくくなります。

大型コの字ラックを作る時の注意点

大型のコの字ラックを作る際は、棚板の長さや素材だけでなく、全体の設計を慎重に行う必要があります。長尺の棚板はたわみやすく、中央支柱や補強材を追加することが必須です。側板や背板の強度も確認し、接合部がしっかり固定されていることを確認します。

荷重の偏りを避ける工夫

- 重い荷物は下段に配置してラック全体の重心を安定させる

- 棚板の中央や端に補強材を追加して反りを防止

- 側板や支柱を複数設置して荷重を均等に分散

- 棚板の幅は60〜80cm以内に抑え、長尺の場合は中央に支えを追加

安全性を高める追加ポイント

大型ラックでは、壁に固定する方法も検討すると安心です。特に地震や揺れがある地域では、ラック自体の転倒防止が重要です。また、棚板の厚みを30mm程度にする、角材で支柱を強化する、金属製補強バーを使用するなどの追加工夫で耐荷重をさらに向上させられます。

耐久性を長期間維持するために

ラックを長く使うためには、棚板表面に塗装やニスで保護し、湿気や乾燥による反りや割れを防ぎます。また、定期的に接合部のネジの緩みを確認し、必要に応じて締め直すことで安定性を維持できます。これらの工夫により、大型コの字ラックでも安全で耐荷重の高い状態を長期間保つことが可能です。

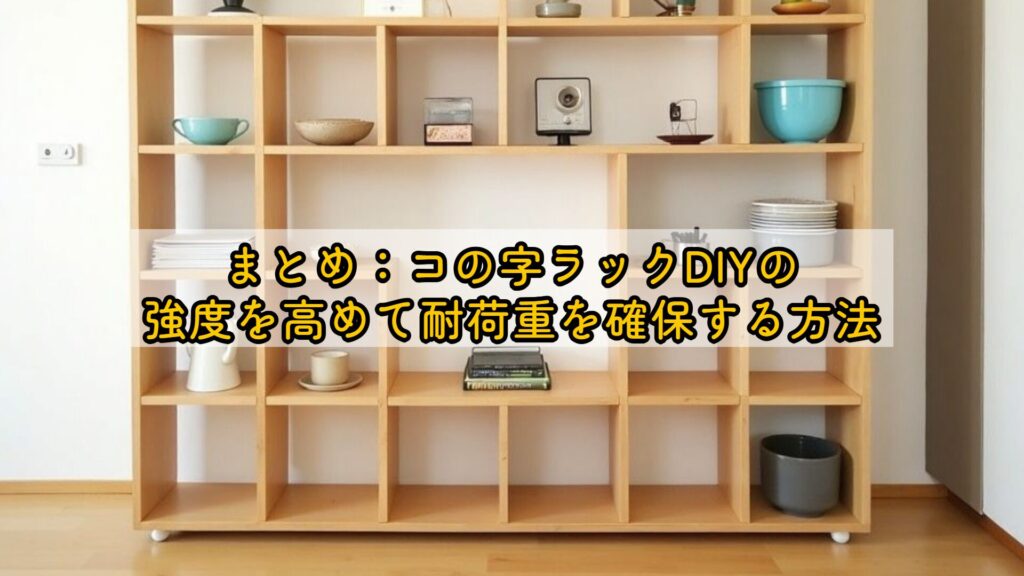

まとめ:コの字ラックDIYの強度を高めて耐荷重を確保する方法

コの字ラックDIYでは、棚板と側板の素材や厚み、補強方法、荷重分散の工夫が強度を左右します。棚板の厚みを増やす、中央支柱や補強材を追加する、接合部に金具や接着剤を併用することで、耐荷重を大幅に向上させることが可能です。ホームセンターや100均で揃えられる材料でも、適切に工夫すれば耐荷重100kg級のラックを作ることができます。大型ラックの場合は、荷物の配置や中央支柱、壁固定などを取り入れて安全性を確保することがポイントです。

DIY初心者でも安心のポイント

- 棚板と側板の接合はビス+接着剤でしっかり固定

- 中央支柱や補強材で荷重を分散させる

- 金具やアイアンパーツを活用して反りや破損を防ぐ

- 荷物は重いものを下段、軽いものを上段に配置

耐久性を長持ちさせる工夫

棚板の表面を塗装やニスで保護し、湿気や乾燥による反りや割れを防ぎます。定期的に接合部を確認し、ネジの緩みを締め直すことで安定した強度を維持できます。これらを意識することで、長期間安全に使用できる丈夫なコの字ラックを自作可能です。

- ・棚板と側板の素材や厚み、補強方法でラックの耐荷重が大きく変わる

- ・中央支柱や補強材、L字金具の活用で棚板のたわみや破損を防止できる

- ・ホームセンターや100均の材料でも工夫次第で耐荷重100kg級のラックが作れる

- ・大型ラックは荷物の配置や壁固定、補強の追加で安全性を高めることが重要

※関連記事一覧

【カッターで切れる木材はある?】百均には売ってる?切れる素材や木の厚みまとめ!

ポスト塗り替えDIYの方法とコツ!費用や準備も徹底解説

ポスト抜き取り防止DIY!賃貸や一戸建てでできる対策まとめ