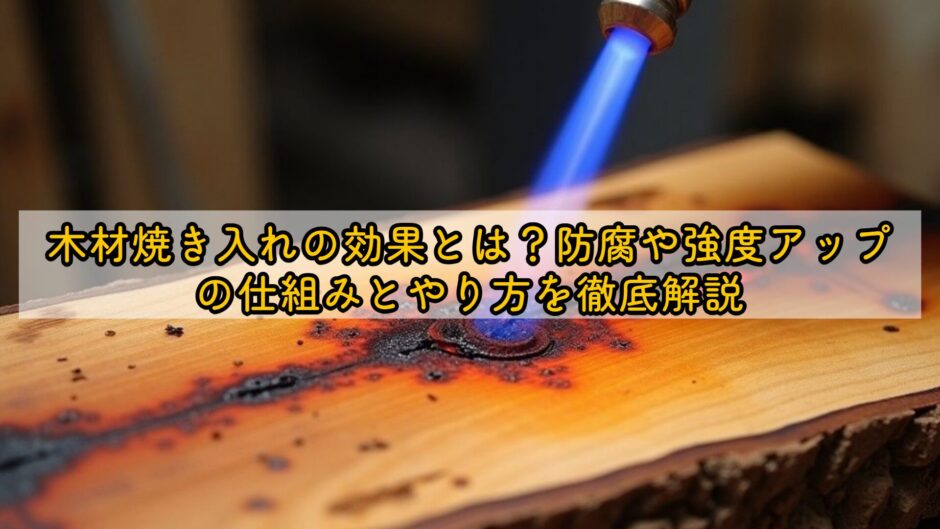

木材を使ったDIYや家具作りをしていると、「木を焼き入れすると強くなるって本当?」「焦げないようにやるにはどうすればいいの?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。実は、木材の焼き入れには防腐や防虫、そして見た目の美しさを高めるといった多くの効果があります。ただし、やり方を誤ると焦げすぎて割れたり、強度が落ちる危険もあるため、正しい知識が欠かせません。

この記事では、木材焼き入れの効果の仕組みから、家庭でもできる安全な焼き入れ方法までをわかりやすく解説します。この記事を読むことで、木材を長持ちさせ、美しい風合いを引き出すためのコツがしっかり理解できます。

- ・木材焼き入れの基本的な仕組みと得られる効果を解説

- ・防腐・防虫・強度アップの理由を科学的に紹介

- ・家庭でもできる焼き入れの手順と安全対策を詳しく解説

- ・焼き入れ後の塗装・仕上げで長持ちさせる方法を紹介

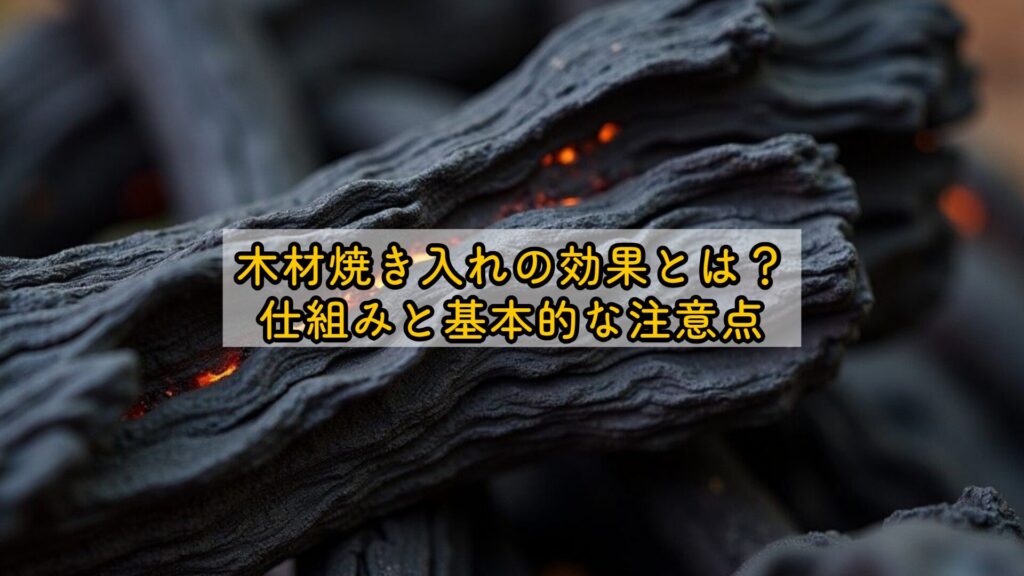

木材焼き入れの効果とは?仕組みと基本的な注意点

木材に焼き入れを行うと、見た目の風合いが増すだけでなく、強度や耐久性、防腐・防虫といった効果も期待できます。古くから日本の建築や家具づくりで活用されてきたこの技法は、単なる装飾ではなく、科学的にも合理的な理由があります。まずは、焼き入れによって木がどのように変化するのか、その基本を理解することが大切です。

木を焼き入れすることで得られる効果とは?

木を焼くことで得られる最大の効果は、「表面の炭化層」ができることです。この炭化層が湿気を吸いにくくし、内部への水分侵入を防ぎます。その結果、木が腐りにくく、虫が食いつきにくい状態になります。また、焼くことで表面の柔らかい繊維が炭化して硬化し、外的な衝撃にも強くなる特徴があります。

特に日本の伝統建築では、柱や外壁に焼き杉が使われており、数十年もの耐久性を誇ります。これは「焼く=劣化」ではなく、「焼く=保護」という逆転の発想によって成り立つ技法です。焼き入れによって、木材の寿命が延び、経年変化を楽しめるというメリットもあります。

環境省や林野庁が発表している木材利用推進データによると、木材は湿気や温度の変化に弱い素材である一方、適切な処理を施すことで耐久性が格段に向上します。特に、薬剤を使わない自然な処理法として、焼き入れはエコで持続可能な方法と評価されています(参考:林野庁公式サイト)。

実際にDIY愛好家の間でも人気があり、ガーデン用品や屋外ベンチ、フェンスなどに焼き入れ木材を使用する人が増えています。炭化層の黒みがデザイン的にも美しく、自然素材の温かみを保ちながら、モダンな印象を与えることができます。

このように、木材焼き入れの効果は見た目の美しさだけでなく、機能性にも直結しています。正しい方法で行えば、屋外環境でも長く使用できる強い素材へと生まれ変わるのです。

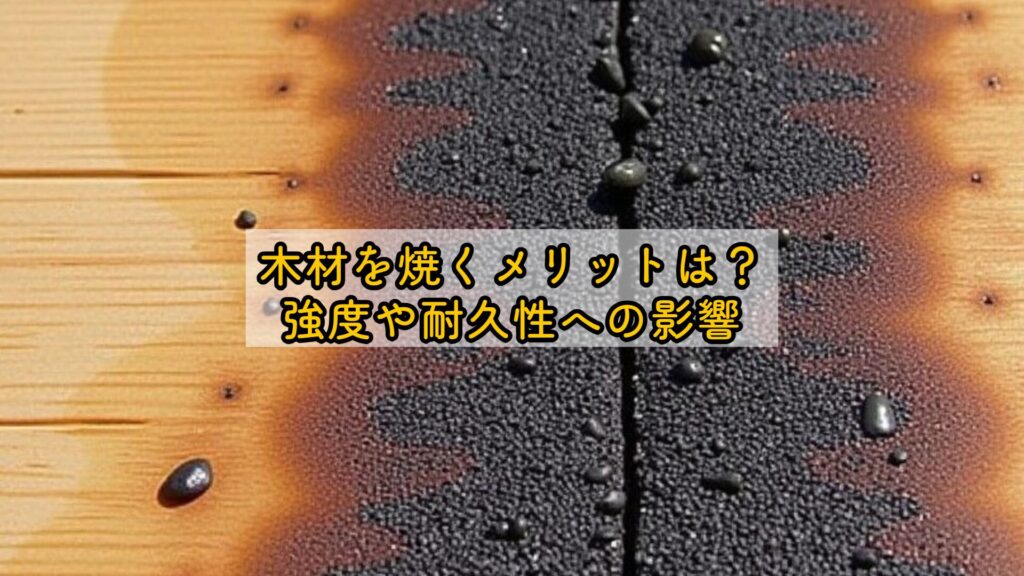

木材を焼くメリットは?強度や耐久性への影響

木材を焼くメリットは多岐にわたりますが、特に注目されるのが「耐久性の向上」と「強度アップ」です。焼き入れによって表面が炭化すると、木の内部構造に水分が入りにくくなり、腐食やカビの発生を防ぎます。また、炭化した層は金属のように硬化するため、傷がつきにくくなるのも特徴です。

さらに、炭化層は熱伝導率が低いため、夏の直射日光や冬の冷気にも影響を受けにくくなります。これは、木材が温度変化による膨張・収縮を起こしにくくなることを意味します。その結果、木の反りやひび割れといった劣化トラブルも減少します。

また、木材を焼くことで内部の樹脂分が適度に抜け、表面に油分が出てコーティングのような保護膜が形成されます。これにより、塗装をしていない状態でもある程度の撥水性を持つようになり、屋外での使用にも適した状態になります。

国立研究開発法人 森林研究・整備機構による研究データでも、焼き入れ処理をしたスギ材やヒノキ材は、未処理材に比べてカビの発生率が50%以上低下するという結果が報告されています。科学的にも、焼き入れが木材の長期使用に有効であることが裏付けられています。

実際の現場でも、焼き入れ木材は神社や寺院の外装、ウッドデッキ、ガーデン家具などに広く使われています。例えば、京都の伝統建築では「焼杉板(やきすぎいた)」と呼ばれる外壁材が多く採用されています。数十年経過しても腐らず、むしろ時間が経つほど味わいが増すため、海外でも「Shou Sugi Ban(焼杉)」として人気が高まっています。

ただし、焼きすぎると木の内部まで炭化してしまい、逆に脆くなる危険もあります。強度を維持しながら効果を得るためには、「表面を薄く焼く」ことが重要です。適度な温度で均一に炭化させることで、木の芯を守りながら表面を保護できます。

焼き入れを行う際の基本的な注意点として、以下のポイントを押さえておきましょう。

- 表面が均一に黒くなる程度に焼く(焼きすぎない)

- 炎ではなく熱で炭化させるイメージで行う

- ヤスリやブラシで焼きムラを整える

- 最後にオイルやニスで保護仕上げを行う

このように、木材を焼くことは「強化」と「美化」を同時に叶える方法です。正しい手順で行えば、腐食を防ぎ、見た目にも味のある木材が作れます。DIYで取り入れる際も、火加減や安全対策を守れば、自宅でも十分に実践できる技法です。

つまり、木を焼くという行為は、自然の力を借りて木をより強く、より美しくするための知恵なのです。古くから受け継がれてきた伝統的な方法には、現代でも通用する合理的な理由が隠されています。木材の性質を活かしながら、長く愛用できる作品を作るためには、焼き入れの基本を理解しておくことが欠かせません。

防腐効果と防虫への関係

木材を焼き入れすることで得られる大きな利点のひとつが、防腐と防虫の両方に優れている点です。木の表面を熱で炭化させると、湿気を吸いにくくなり、腐りにくい構造になります。さらに、炭化した層は虫の好む成分を取り除くため、シロアリやキクイムシなどの害虫が寄り付きにくくなります。この効果により、薬剤を使わずとも自然な防腐・防虫効果が得られるのです。

木が腐る最大の原因は「水分と微生物の存在」です。特にカビや腐朽菌は、木のセルロースを分解してしまい、構造を弱めていきます。焼き入れを行うことで、表面が炭化し水分が浸透しづらくなるため、菌や虫の生息環境が失われます。これは、木を高温で焼いた際に木材内部の糖分やデンプンが熱分解し、虫の餌になる栄養分が減少するためです。

農林水産省のデータによると、木材の防腐処理には薬剤を使用する方法もありますが、近年では環境負荷の少ない「非薬剤系処理(熱処理や炭化)」が注目されています。特にヨーロッパでは「サーモウッド」という高温処理木材が普及しており、通常の木材に比べて耐用年数が1.5~2倍に伸びることが報告されています(参考:林野庁 木材利用推進資料)。

実際に日本でも、焼杉板などの焼き入れ木材は古くから住宅の外壁や塀に利用されてきました。これは、単に風情を出すためではなく、長期的に木材を守るための合理的な手法として確立されていたのです。古民家の外壁を見れば、何十年も経過しているにも関わらず腐食せず、独特の黒光りを保っているものが多くあります。

また、焼き入れ木材の炭化層は熱に強く、燃え広がりにくい性質を持っています。木は一見「燃えやすい素材」ですが、炭化層が防火壁のような役割を果たすため、内部が燃えるまでに時間がかかります。つまり、防腐・防虫だけでなく、防火性能の向上にもつながるのです。

DIYでもこの特性を活かすことができ、ガーデン家具やウッドデッキなどの屋外構造物にも向いています。焼き入れを施すことで、薬剤を使わずに自然由来の防腐処理が可能になるため、ペットや小さな子どもが触れる場所でも安心して使用できます。見た目の美しさに加え、環境にも優しいのが大きな魅力です。

焼き入れによる防腐と防虫の関係をまとめると、以下のようなメカニズムになります。

| 要素 | 焼き入れによる効果 |

|---|---|

| 水分 | 炭化層が水の侵入を防ぐ |

| 栄養分 | 糖やデンプンが熱分解され、虫の餌が減少 |

| 菌・カビ | 高温による殺菌効果で繁殖しにくくなる |

| シロアリ・虫 | 表面の硬化と臭気で寄りつきにくい |

このように、木材焼き入れは自然の力を利用した防腐・防虫技術です。薬品に頼らずに長持ちさせたい場合や、自然素材を活かしたいDIYにとても適しています。しっかりと焼き加減を調整すれば、美観と機能の両立が可能です。

木材焼き入れ後の仕上げや塗装の注意点

木材の焼き入れが終わったら、そのまま放置せず「仕上げと保護」を行うことが重要です。焼き入れ直後の木材は表面に炭化層ができていますが、この層は摩擦に弱く、削ったり触れたりすると黒い粉が落ちることがあります。そのため、塗装やオイル仕上げで固定することで、見た目と耐久性をより高めることができます。

まず行うべきは「ブラッシング」です。ワイヤーブラシやたわしを使って、表面の焦げカスをやさしく落とします。この工程で木目がより立体的になり、質感のある仕上がりになります。その後、布で軽く拭き取って炭粉を除去します。ここで力を入れすぎると炭化層を削りすぎてしまうため、木の表面がツヤを持つ程度にとどめましょう。

次に、保護のための塗装を行います。おすすめは以下の3種類です。

- オイル仕上げ:自然なツヤと防水効果を得られる。屋外家具やウッドフェンスに適している。

- ウレタン塗装:耐摩耗性が高く、テーブルやカウンターなどの室内利用向き。

- 蜜蝋ワックス:天然素材で安全性が高く、ナチュラルな見た目を保ちたい人におすすめ。

特に屋外に使用する場合は、オイル系の仕上げを選ぶと良いでしょう。油分が木に浸透し、炭化層を保護することで、雨や紫外線から木材を守る役割を果たします。定期的に再塗布することで、さらに耐久性が向上します。

また、塗装時の注意点として、以下のポイントを押さえておくと仕上がりが美しくなります。

- 塗装前にしっかり乾燥させる(最低でも24時間)

- 塗料は薄く均一に塗る(厚塗りするとムラになりやすい)

- 乾燥後に軽くヤスリをかけて再塗りすると、表面が滑らかに仕上がる

塗装の際には、炭化層を完全に覆い隠すのではなく、木の質感を残す程度に仕上げるのがポイントです。焼き入れによって生まれた独特の黒い木目や陰影は、光の加減によって美しく変化するため、透明度の高いオイルやワックスを選ぶとより映えます。

環境面から見ても、塗装やオイル仕上げは木材の寿命を延ばすために有効です。国土交通省の「木材劣化要因に関する研究」によると、無塗装の木材は紫外線や雨により表面が1~2年で劣化するのに対し、定期的にオイル塗装を行った木材は5年以上外観を保つことができるとされています。つまり、焼き入れ+仕上げのセットこそが長期利用の鍵なのです。

仕上げを丁寧に行うことで、木の風合いを残しながら実用性を高められます。DIYでもこの工程を省かずに行うことで、見た目だけでなく「耐久性のある美しい木材」が完成します。

最後に、仕上げ後のメンテナンスも忘れてはいけません。屋外使用の場合は年に1回、屋内であっても数年ごとに再塗装を行うことで、炭化層の剥がれや退色を防ぐことができます。メンテナンスを続けることで、焼き入れ木材は年を重ねるほど深い味わいを増していきます。

つまり、焼き入れによる防腐・防虫効果を最大限に発揮させるためには、仕上げと保護の工程を欠かすことができません。美しさと耐久性の両立を目指すなら、炭化後のケアを丁寧に行うことが最も重要です。

木材焼き入れの効果は?やり方と実践方法:家庭でもできるDIY手順

木材焼き入れは、特別な設備がなくても家庭で行えるDIY技法として注目されています。木の質感を生かしながら強度や防腐性を高められるため、家具作りや屋外用の木工にも最適です。ここでは、初心者でも安全に行える焼き入れの方法と、火を扱う際の注意点、温度管理のコツについて詳しく解説します。

木材焼き入れのやり方を初心者向けに解説

初めて木材に焼き入れを行う場合、最も重要なのは「均一に焼く」ことと「安全対策」です。木材の表面を軽く炙ることで炭化層を作り、見た目と性能を向上させます。まずは必要な道具をそろえましょう。

- カセット式バーナーまたはトーチバーナー

- 金属ブラシ・ワイヤーブラシ

- 軍手・耐熱手袋

- 防火シートまたは耐熱台

- オイルまたはニス(仕上げ用)

木材を焼く手順は以下の流れです。

- 木材表面の汚れやホコリをきれいに落とす。

- 火元から30cmほど離して、バーナーを動かしながら焼く。

- 黒く色づき始めたら、炎を当てる時間を短くして焦げすぎを防ぐ。

- 全体が均一に炭化したら、ワイヤーブラシで表面をこすって灰を落とす。

- 冷ました後にオイルやニスで保護する。

この手順で作られる炭化層は、木の表面を硬化させるとともに、湿気の侵入を防ぐ役割を果たします。特に屋外で使用する木材は、焼き入れ後に必ず仕上げ処理を施すことが重要です。

林野庁が発表した「木材の防腐・耐候性向上に関する研究報告」によると、焼き入れ処理を行った木材は未処理木材と比べ、湿度変化による膨張率が約40%低下するとされています。つまり、焼き入れは見た目だけでなく、構造的な安定性をもたらす科学的に有効な手法なのです。

実際にDIY愛好家の間でも、焼き入れを施した木材は「経年劣化が遅い」「雨ざらしでも変形しにくい」と高く評価されています。焼き入れは難しいように見えても、火加減と安全に注意すれば誰でも挑戦できる技法です。

コンロでもできる?安全な方法とポイント

バーナーがない場合でも、家庭用のガスコンロやキャンプ用の小型バーナーを使って焼き入れを行うことは可能です。ただし、炎の広がり方や温度が一定でないため、やけどや焦げすぎのリスクを防ぐための工夫が必要です。

家庭用コンロで焼く際のポイントをまとめると次の通りです。

- 換気を十分に行う(煙が多く出るため)

- 五徳の上に金属網を置き、木材が炎に直接触れないようにする

- 1か所に火を当てすぎず、ゆっくり回転させながら全体を炙る

- 木材が焦げ始めたらすぐに離す(煙の色が白から灰色に変わる頃が目安)

- 小さめの木材や試験片で練習してから本番に挑む

コンロの場合はバーナーほど強い火力を出せませんが、逆に「焼きすぎない」利点もあります。焦げすぎると炭化層が剥がれやすくなるため、薄く焼き色をつけるようなイメージで行うとよいでしょう。

また、火を扱う際は安全対策も欠かせません。消火器や水の入ったバケツを必ず近くに置き、燃えやすいものを周囲から取り除いて作業してください。木材を固定できる作業台を使うと、手元が安定して作業しやすくなります。

環境省の「住宅安全マニュアル」では、家庭内での火の使用について、十分な換気と火気管理の徹底が呼びかけられています。特に木材を焼く際は煙が出やすいため、屋外や換気扇の真下などで行うことが推奨されています。

DIY例として、室内の小物棚やスプーン、看板プレートなどを焼き入れ加工してアンティーク風に仕上げる方法も人気です。これらはコンロでも十分に焼けるため、火力調整をこまめに行うことで安全に楽しむことができます。

焼き入れをコンロで行う最大のポイントは「焦らず、少しずつ」。木材が黒くなるのを急がず、全体を均一に焼く意識を持つことで、美しい焼き目としっかりした防腐効果を両立できます。

バーナーを使った木材焼き入れのコツと温度管理

バーナーを使用した焼き入れは、火力を細かく調整できるため最も効率的でプロフェッショナルな仕上がりを実現できます。ただし、温度管理を誤ると焦げすぎや割れの原因になるため、適切な加熱温度を把握することが大切です。

焼き入れに適した温度はおおよそ300〜400℃程度です。この温度帯では木材表面が均一に炭化し、黒く艶のある層ができます。炎を近づけすぎると600℃以上に達し、内部まで燃え込んでしまうことがありますので、火口を木から15〜20cmほど離して作業しましょう。

バーナーを使う際の手順を詳しく説明します。

- バーナーの火力を中〜弱に設定する。

- 炎を一定の距離で動かし、木材の表面を均一に炙る。

- 木目が浮かび上がったら、一度冷まして硬さを確認する。

- 硬化した炭化層をブラシで軽く磨く。

- オイルやニスを薄く塗って乾燥させる。

焼き加減の目安としては、「表面が黒くなり、木目の凹凸が浮き上がる程度」が理想です。真っ黒になるまで焼くと内部が脆くなってしまうため、あくまで“浅く焼く”意識を持ちましょう。

木材の種類によっても焼き加減が異なります。たとえば、スギやヒノキなど柔らかい針葉樹は燃えやすいため火力を弱めにし、カシやナラなどの広葉樹は少し強めの火で炙ると美しい模様が出ます。

以下に、代表的な木材ごとの焼き加減の目安を示します。

| 木材の種類 | 火力の目安 | 焼き時間(1面あたり) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| スギ | 弱火〜中火 | 3〜5秒 | 柔らかく焦げやすい。焼き目が出やすい。 |

| ヒノキ | 弱火 | 2〜4秒 | 木目が細かく、焼きすぎると割れやすい。 |

| ナラ | 中火〜強火 | 5〜8秒 | 硬く、均一に焼くにはやや時間が必要。 |

| カシ | 強火 | 8〜10秒 | 重厚な木質で、深い焼き目が出やすい。 |

実際のDIY例では、スギ板を軽く焼いて表面を磨き、透明オイルで仕上げることで、ナチュラルで高級感のあるインテリア素材に仕上げることができます。焼き入れの深さによっても雰囲気が変わり、浅焼きでは明るく、深焼きでは重厚感のある印象になります。

国土交通省が公開している「木造建築耐火性能データ」によると、炭化層は1mm形成されるごとに燃え広がりを抑える効果があり、約3mmの層で未処理材の半分以下の燃焼速度になるとされています。このため、焼き入れは見た目だけでなく、耐火性向上にも実際に役立つ処理法です。

最後に、バーナーを使う際の注意点を整理します。

- 炎を一点に当て続けず、常に動かす。

- 風の強い日や屋内での使用は避ける。

- 必ず耐火性の台の上で作業する。

- 作業後は十分に冷ましてから保管する。

これらを守ることで、バーナーを使った焼き入れは美しく安全に仕上げることができます。慣れれば、プロのようなムラのない仕上がりを再現できるでしょう。焼き入れは一見難しそうに見えますが、温度と火加減のコツをつかめば、自宅でも簡単に取り入れられる実用的な技法です。

木材焼き入れ後の塗装・オイル仕上げで長持ちさせる方法

木材の焼き入れを終えたあとの仕上げは、木の寿命と美しさを大きく左右します。炭化層ができた木は一見丈夫そうに見えますが、実はそのままでは摩擦や紫外線に弱く、時間が経つと表面が剥がれたり色あせたりすることがあります。焼き入れ後に塗装やオイル仕上げを施すことで、木材の耐久性を飛躍的に高め、長期にわたって美観を維持できるのです。

塗装を行う目的は、炭化層を固定し、外部からのダメージを防ぐためです。特に屋外で使用する木材では、紫外線による退色や雨水による劣化が避けられません。塗装やオイルをしっかりと行うことで、水の侵入を防ぎ、木の内部構造を守ることができます。国土交通省の「建築材料の耐候性評価データ」によると、適切な塗装を施した木材は、無塗装材に比べて劣化速度が約3分の1に抑えられるとされています。

実際の作業手順としては、まずワイヤーブラシで焼きすぎた部分や灰を落とし、表面を整えます。その後、乾いた布で木粉を拭き取ってからオイルやニスを塗ります。オイル仕上げの場合は、布に染み込ませて薄く延ばすように塗るのがコツです。塗りすぎるとムラができやすいため、少量を何度かに分けて塗ると美しく仕上がります。

おすすめの仕上げ材としては以下のような種類があります。

- 亜麻仁油:木の呼吸を妨げずに内部まで浸透し、自然なツヤを出す。

- 蜜蝋ワックス:防水性に優れ、木の質感を活かした仕上がりになる。

- ウレタン塗装:摩擦や汚れに強く、テーブルや棚など日常的に使う家具向き。

- 屋外用オイル:紫外線カット効果があり、デッキやフェンスなどに最適。

特に屋外で使用する場合は、UVカット成分を含むオイルを選ぶと色あせを防げます。環境省の研究によれば、紫外線による木材表面の色変化は1年間で最大15%程度進行しますが、UV吸収剤入り塗料を使用することでこの劣化を5%未満に抑えられると報告されています。

DIYの現場でも、オイル仕上げを行った焼き杉材が人気です。黒く炭化した木肌にオイルが浸透することで、深い光沢と立体的な木目が浮き上がり、まるで古民家のような重厚感が生まれます。定期的にオイルを塗り直すことで、木材の表面が乾燥せず、長期間使えるのも魅力です。

仕上げの際には、以下のポイントを守ると耐久性が一層高まります。

- 塗装前に木を完全に乾かす(最低24時間以上)

- 高温・多湿時は避け、風通しの良い環境で作業する

- オイル塗布後は乾燥時間を十分に確保する

- 屋外木材は1年ごとに再塗装を行う

仕上げを丁寧に行うことで、焼き入れ木材は防水・防腐・美観すべてにおいて長持ちするようになります。焼き入れの効果を最大限発揮させるには、塗装やオイルによる“仕上げのひと手間”が欠かせません。

木材焼き入れとニス・オイル仕上げの違い

焼き入れと塗装・オイル仕上げは似ているようで、目的と効果が異なります。焼き入れは「木の表面を炭化させて守る」方法であり、オイルやニスは「表面を覆って守る」方法です。どちらも木材を保護する点では共通していますが、そのアプローチが違うため、仕上がりやメンテナンス方法にも差があります。

焼き入れは火を使って木材の表面を炭化させることで、水分や害虫の侵入を防ぐ“自然の防護膜”を作ります。これに対して、ニスやオイルは化学的・物理的に表面をコーティングすることで外部からのダメージを防ぎます。つまり、焼き入れは内側から守り、ニスやオイルは外側から守る性質を持っています。

それぞれの特徴を比較すると以下のようになります。

| 項目 | 焼き入れ | ニス・オイル仕上げ |

|---|---|---|

| 主な目的 | 防腐・防虫・耐水性向上 | 防汚・光沢・美観維持 |

| 耐久性 | 長期(10年以上) | 定期的な再塗装が必要 |

| メンテナンス | 表面を軽く磨くだけでOK | 半年〜1年ごとの塗り直し推奨 |

| 仕上がり | 自然で渋い黒色 | 透明〜艶のある色合い |

| 防水効果 | 中程度(炭化層による) | 高い(塗膜による) |

また、両方を組み合わせることで、より高い効果を得ることもできます。たとえば、焼き入れをしたあとにオイルを塗る「焼き+オイル仕上げ」は、木材内部を炭化で守りつつ、外側をオイルで補強する二重保護になります。これにより、水や紫外線への耐性がさらに強化されます。

国立研究開発法人・森林総合研究所の報告では、「熱処理(焼き入れ)+塗装」の組み合わせは、単独処理よりも耐久性が1.7倍向上したという結果が示されています。つまり、両方を組み合わせることで、木材の防護性能を長期間維持できることが科学的にも証明されているのです。

DIYの現場でも、焼き入れ後にオイルやニスでコーティングする方法は人気です。とくにガーデンチェアやウッドデッキなど、屋外で長く使うものほど「焼き+塗装」の組み合わせが選ばれています。見た目にも深みが出て、年数を重ねるほど味わいが増すのが特徴です。

つまり、焼き入れと仕上げはどちらか一方ではなく、組み合わせることで真価を発揮します。炭化による自然の強さと、塗装による光沢・防水性を兼ね備えた木材は、まさに“使いながら育てる”素材といえるでしょう。

木に焼き入れして文字を入れる方法とデザインのコツ

木材焼き入れの楽しみのひとつが、表面に文字やデザインを入れてオリジナル作品を作れることです。焼き入れを活用すれば、単なる木材がアート作品や看板、ギフトアイテムとして生まれ変わります。焦がし方や筆記具の使い方によって、風合いや印象が大きく変わるのも魅力です。

まず、文字入れには「ウッドバーニングペン」または「はんだごて」を使用します。これは先端が熱くなるペン型の器具で、金属の熱を利用して木に焦げ目をつけて描くものです。温度調整ができるタイプを使えば、線の太さや濃さも自由に表現できます。

木に文字を入れる流れは以下の通りです。

- デザインを紙に下書きする。

- カーボン紙を使って木材に転写する。

- ウッドバーニングペンでゆっくり線をなぞる。

- 線が焼き終わったら、オイルまたはワックスで保護する。

焼き入れ文字をきれいに仕上げるコツは、焦らず一定のスピードで描くことです。止めたり戻したりすると焦げすぎて黒くなりすぎるため、筆で描くようにスムーズに動かすと自然なラインになります。

さらにデザインの工夫として、焼き入れ後に軽くサンドペーパーをかけると文字の輪郭がやわらかくなり、アンティーク感のある仕上がりになります。オイルを塗ると文字が浮き上がって見えるため、インテリア用のプレートなどにも最適です。

このような「焼き文字」は、海外では“Pyrography(パイログラフィー)”と呼ばれ、アートとしても確立されています。文化庁の「伝統工芸技法資料」によれば、日本でも江戸時代から竹細工や木箱に焼き絵を描く技法が使われており、現代ではDIYアートとして再評価されています。

デザイン例としては、以下のようなアイデアがあります。

- カフェ風の看板に英字ロゴを入れる

- 木製スプーンやカッティングボードに名前を刻む

- ペット用ネームプレートに可愛い焼き文字をデザインする

- プレゼント用に日付やメッセージを入れる

焼き入れによる文字入れは、世界にひとつしかない作品を作る楽しみを与えてくれます。慣れてきたら、花や模様などの細かい絵柄にも挑戦してみると、さらに表現の幅が広がります。

まとめ:木材焼き入れの効果を最大限に活かすDIYのコツ

木材焼き入れは、単なる装飾ではなく、木を守り長持ちさせるための知恵です。焼くことで防腐・防虫・耐水性を高め、さらにオイルやニスで仕上げることで美しさと耐久性を両立できます。ポイントは、「焼く→整える→保護する」という一連の流れを丁寧に行うことです。

国の研究機関でも、焼き入れによる炭化処理と仕上げ塗装を組み合わせた木材は、未処理材よりも耐候性・防虫性が大幅に向上すると報告されています。つまり、自然の力と人の工夫を融合させることで、木はより長く、美しく生き続けるのです。

DIYで取り入れる場合は、火の扱いと安全管理を徹底しながら、素材の特性を活かした加工を心がけましょう。焼きすぎず、均一に炭化させることが仕上がりを左右します。最後にオイルで丁寧に磨けば、世界に一つだけの温かみのある木工品が完成します。

焼き入れは、昔から受け継がれてきた日本の知恵であり、現代のDIYにおいても通用する万能技法です。正しい知識と手順を守れば、誰でも長持ちする木製品を作ることができます。あなたの手で作る焼き入れ木工は、使うほどに味が増し、年月を重ねるごとに愛着が深まるはずです。

- ・焼き入れで表面に炭化層ができ、水分浸透と虫害を抑えつつ耐久・耐火性も高まります

- ・基本手順は「均一に浅く焼く→ブラッシング→乾燥→仕上げ」で、安全対策と温度管理が仕上がりを左右します

- ・焼き後はオイルやニスで保護し、屋外はUV対策と定期メンテで色あせ・劣化を防ぎます

- ・「焼き+仕上げ」の併用で効果が長持ちし、ウッドバーニングで文字入れなどデザイン展開も可能です

※関連記事一覧

室内ドアの内開きを外開きに変更できる?DIYで向きを変える方法を徹底解説

アングル45度カット寸法の出し方は?正確な計算方法とカットのコツを解説

okoume木材ギターの音はどう?特徴や他材との違いを徹底解説!