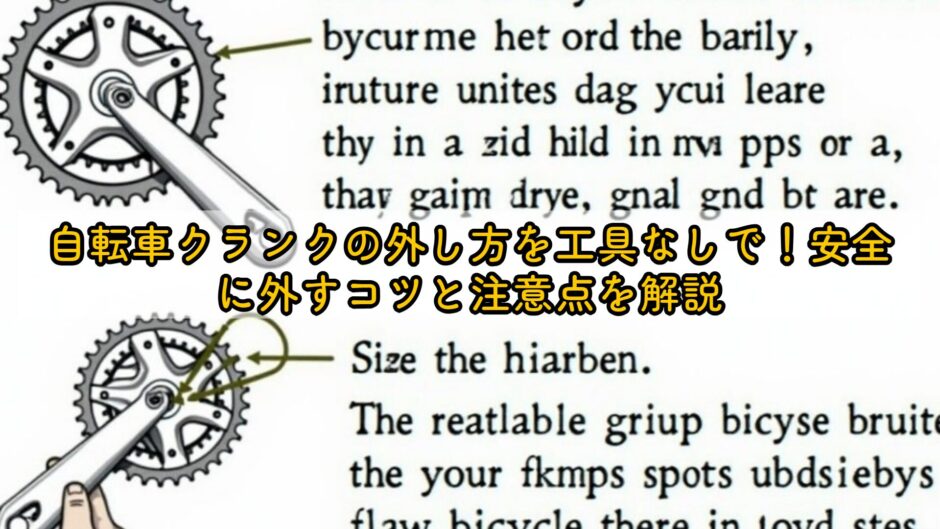

自転車のクランクを外したいけれど、専用の工具が手元になくて困っているという方は多いのではないでしょうか。クランクはペダルと繋がる重要なパーツであり、正しく外さないとフレームや軸を傷つけてしまうことがあります。ですが安心してください。工具がなくても、身近な代用品や安全な方法を使えば、自分で外すことは十分に可能です。

ただし、無理に力をかけて外そうとすると、ネジ山を潰したり、クランクを歪ませたりするリスクがあります。特にアルミ製や軽量タイプのクランクはデリケートなため、間違った方法で作業すると修復が難しくなることも。この記事では、そんなトラブルを避けるために、工具がないときでも安全かつ確実にクランクを外すコツを詳しく解説します。

初心者でもわかりやすいように、作業の流れや注意点、代わりに使える身近なアイテムなどを写真を想定した手順形式で紹介します。この記事を読めば、工具なしでも安心してクランクを外し、メンテナンスや交換作業を安全に進められるようになります。

- ・工具がなくても安全にクランクを外すコツと代替方法がわかる

- ・無理な力をかけずに外すための正しい手順を解説

- ・クランクが外れない原因と対処法を理解してトラブルを防げる

- ・交換や修理を自分で行う際の注意点や費用の目安も紹介

自転車クランクの外し方、工具なしで行う前に知っておく基礎知識

自転車のクランクを外す前に知っておきたいのが、そもそもどんな工具が必要で、なぜ工具なしで行うのが危険とされるのかという点です。クランクはペダルやチェーンリングと繋がる重要な部分であり、構造を理解せずに外そうとすると思わぬ破損やケガにつながる可能性があります。ここでは、まず一般的に使用される工具と、それがなぜ必要なのかをわかりやすく解説します。

クランク外しに使う工具とは?

自転車のクランクを外す際に使用する代表的な工具は「コッタレスクランク抜き」と呼ばれる専用の器具です。この工具はクランクとボトムブラケット(BB)を安全に分離させるために使われます。クランクはペダル軸に強く圧入されているため、単にネジを緩めるだけでは外れません。強い力をかけずに軸から引き抜くために、この専用工具が必要になるのです。

一般的な自転車整備では、以下の工具がよく使われます。

- ・コッタレスクランク抜き:クランクを軸から押し出す専用工具

- ・モンキーレンチ:コッタレス工具を回すために使用

- ・六角レンチ(8mm):クランクボルトを外すために使用

- ・グリス:再組み立て時に軸の固着を防ぐために塗布

このような工具を使うことで、クランクを傷つけずにスムーズに外すことができます。特にアルミ製のクランクは力をかけすぎると変形しやすく、無理やり引き抜こうとすると軸穴が広がったり、BB軸を傷つけてしまうこともあります。そのため、専用工具を使うのが基本とされています。

また、クランクを固定しているナットは固く締められていることが多く、サビやゴミの影響で固着しているケースもあります。この場合、クランク抜きを使わずに外そうとすると、ナットやボルトの頭が潰れたり、フレームに負担をかけてしまうことがあります。そうしたトラブルを避けるためにも、正しい工具を使って力を均等に加えることが重要です。

公益財団法人日本自転車普及協会によると、自転車の分解や交換作業においては、メーカーが指定する工具を使用することが安全基準として推奨されています。特に駆動系パーツは構造が複雑で、誤った外し方をすると他の部品まで損傷するリスクが高いとされています。

つまり、クランク外しには「適切な工具を使うこと」こそが安全かつ確実に作業を行うための基本です。工具なしでの作業を考える前に、まずはどんな工具が必要なのかを理解しておくことが、自転車を長く安全に使う第一歩といえるでしょう。

工具なしで行うのは危険?

クランクを工具なしで外す方法もネット上などで紹介されていますが、実際には非常にリスクの高い作業です。クランクはペダル軸に強く圧入されており、ただ手で引っ張ったり、ハンマーで叩いた程度では簡単に外れません。むしろ誤った力を加えることで軸を傷つけたり、フレームにダメージを与えることがあります。

特に初心者がやりがちな失敗は、金属ハンマーやレンチの柄を使って叩き出そうとする方法です。一見、力を加えれば外れるように思えますが、実際には軸とクランクの間にあるテーパー構造が強く噛み合っており、無理に外すと以下のようなトラブルが発生します。

- ・軸穴の変形によるガタつき

- ・クランクのひび割れや破損

- ・フレームやBBのねじれ

- ・ペダルの回転軸にズレが生じる

これらの損傷は目に見えないことも多く、後からペダルの回転が重くなる、チェーンが外れやすくなるなどの不具合に繋がります。また、無理に外そうとする過程で手を滑らせ、ケガをする危険も少なくありません。特に金属部品を相手にするため、打撃の反動で工具が跳ね返ると大きな怪我につながることもあります。

「工具なしで外せた」という体験談もありますが、その多くは古い自転車やすでに緩んでいたクランクに限られます。しっかり固定されたクランクでは、専用工具なしで外すのはほぼ不可能といってよいでしょう。メーカーも基本的に工具なしでの作業は推奨しておらず、作業ミスによる破損は保証対象外となることが多いです。

また、仮にハンマーやドライバーを代用して外せたとしても、その際にクランクの取り付け部分が摩耗してしまうと、再装着時にガタつきが発生します。これは走行中にペダルが外れたり、足元が不安定になる原因にもなり、非常に危険です。

安全面を考えると、どうしても工具なしで外さなければならない場合は、以下のような工夫を取り入れるのが現実的です。

- ・ボルト部分に潤滑油を浸透させて固着を緩める

- ・布やゴムハンマーなど衝撃を和らげる道具を使う

- ・金属ハンマーではなく、木片を介して叩く

とはいえ、これらの方法はあくまで「応急処置」であり、完全な安全性を保証するものではありません。特に近年の自転車は軽量化が進み、部品の精度も高いため、無理な力をかけると想像以上に簡単に破損します。したがって、工具なしでのクランク外しは「できる」ではなく「やらない方が安全」という意識を持つことが大切です。

日本自転車競技連盟の整備基準でも、クランクやボトムブラケット周辺は「専用工具を使用して着脱すること」と明確に定められています。整備の際は、DIY感覚ではなく、機械構造を理解したうえで慎重に行うことが推奨されています。

まとめると、工具なしでクランクを外すことは技術的には不可能ではありませんが、部品や体を傷つけるリスクが非常に高い作業です。どうしても自分で行う場合は、最低限の代替手段を使い、作業は自己責任で慎重に進める必要があります。安全を優先するなら、無理に外そうとせず、工具を用意するか自転車店に依頼するのが最も確実な選択といえるでしょう。

クランク交換を考えるタイミング

自転車のクランクは長年使用していると、摩耗や変形、異音などのトラブルが発生することがあります。特に日常的に乗っている方や、通勤・通学で毎日使う方の場合、定期的にクランクの状態をチェックすることが重要です。交換のタイミングを見極めることで、走行中のトラブルを防ぎ、自転車の寿命を延ばすことができます。

クランク交換の目安として、次のような症状が挙げられます。

- ・ペダルを回すと「カタカタ」「ギシギシ」といった異音がする

- ・ペダルを踏み込んだときに、足元にわずかなガタつきを感じる

- ・クランクアームが曲がっている、または見た目で歪みが分かる

- ・チェーンの位置がずれやすくなり、走行中にチェーンが外れる

- ・長期間乗っていないのに、錆や固着が発生して動きが悪い

これらの症状が出ている場合、クランクやボトムブラケットが劣化している可能性が高いです。特にアルミやスチール製のクランクは、長期間の使用で金属疲労が進み、わずかな歪みでも回転のバランスが崩れます。結果としてペダルの踏み込みが重くなったり、走行中の効率が低下することがあります。

日本自転車技術協会(JBPIA)によると、一般的な自転車の駆動系パーツ(クランク、チェーンリング、BBなど)の交換目安は、おおよそ5,000〜10,000km走行ごと、もしくは3〜5年に一度の点検・交換が推奨されています。特にママチャリや通勤用の自転車は、雨や湿気、砂ぼこりなどの影響で摩耗が早く進行しやすい傾向にあります。

実際の例として、週5日で通勤に使う人の場合、年間で約2,000km〜3,000kmほど走行します。つまり3年も経てば、クランクやBB内部のベアリングには相当な負荷が蓄積されているということです。この段階で点検を怠ると、ペダルが重くなったり、最悪の場合はクランクが折れて転倒する危険性もあります。

また、見た目がきれいでも内部のネジ山や軸穴が摩耗しているケースも少なくありません。クランクを交換するとペダルの回転が軽くなり、走行時のエネルギーロスも減少します。安全性と快適さを保つためにも、異音や違和感を感じたら早めに交換を検討するのが賢明です。

つまり、クランクの交換は「壊れたら」ではなく「違和感を感じたら」が基本のタイミングです。早期に対処することで、ほかのパーツへの影響を最小限に抑え、結果的に修理費用を抑えることにもつながります。

自転車のクランクが抜けない原因と対処法

クランクを外そうとしても全く動かない、というトラブルは整備初心者に多く見られます。これは単純に力不足ではなく、クランクの構造や経年変化による「固着」が原因であることがほとんどです。原因を理解し、適切な対処を行えば、安全に外すことができます。

クランクが抜けない主な原因には、以下のようなものがあります。

- ・金属の「焼き付き」やサビによる固着

- ・過去にグリスが塗布されていない、または乾燥している

- ・クランクボルトが過度に締め付けられている

- ・ボトムブラケットのテーパー軸に歪みがある

- ・クランク抜き工具の使用不備、または不適合

これらの中でも特に多いのが、金属同士がサビや汚れで固着しているケースです。雨や湿気の多い環境で保管されていた自転車ほど、この症状が発生しやすくなります。固着が起きている場合は、無理に力を加えるのではなく、潤滑剤を使って徐々に緩めるのが鉄則です。

具体的な対処手順としては、まずクランクボルトを緩めた後、クランクの根元に潤滑スプレー(例:KURE 5-56など)を吹き付けます。そのまま10〜15分ほど放置して金属の隙間に浸透させると、固着が少しずつ解消されます。その後、ゴムハンマーを使って軽く叩きながら少しずつ動かすと、安全に外しやすくなります。

どうしても抜けない場合は、ボルトを外した状態でクランク抜き工具を使用しますが、工具がない場合は木片をクッションにして軽く叩く方法もあります。金属ハンマーを直接当てるとクランクや軸が傷つくため、必ず木やゴムを間に挟むことが大切です。

また、長年メンテナンスしていない自転車では、ボトムブラケット内部にサビが進行していることもあります。この場合、クランクが固着しているように見えて、実際には内部のBB軸が動かなくなっていることも。もしクランクが動いても軸が回らない場合は、BBの交換が必要です。

国土交通省が発表した自転車安全整備基準でも、駆動系の分解・修理を行う際は「専用工具を用い、潤滑と清掃を適切に行うこと」が安全管理の基本とされています。固着を無理に外すのは部品を損傷させるだけでなく、整備不良による事故につながる恐れがあるため注意が必要です。

つまり、クランクが抜けない原因は力の問題ではなく「メンテナンス不足」が多くを占めています。焦らず、潤滑・清掃・徐々な力加減という手順を守ることが、最も確実で安全な方法といえるでしょう。

ペダルとクランクの外し方の違い

クランクとペダルは同じ回転系パーツですが、外し方には大きな違いがあります。ペダルはペダルレンチや六角レンチでねじを直接緩めるだけで取り外せますが、クランクはボトムブラケットの軸に圧入されているため、引き抜くための「押し出す力」が必要です。この違いを理解していないと、ペダルを外すような感覚でクランクを回し続け、ねじ切れや軸の破損を起こすことがあります。

また、ペダルには「逆ねじ」が使われていることにも注意が必要です。右側は時計回りで締まり、左側は反時計回りで締まる構造になっているため、方向を誤るとねじ山を潰してしまいます。クランクも同様に、外す前にねじの方向を確認し、どちら側が緩むのかを理解しておくことが重要です。

初心者が混同しやすいポイント

- ペダルはねじ式、クランクは圧入式で構造が異なる

- ペダルは工具なしでも外れる場合があるが、クランクは基本的に不可

- 右側と左側でねじ方向が異なる(特にペダルは逆ねじ)

- クランクはボトムブラケットとの勘合が強く、外す際の力加減が重要

これらを理解しておけば、分解時のトラブルを避けることができます。

【自転車クランク外し方】工具なしで実践!安全な方法と代替アイテム

工具がない状態でクランクを外すのは一見難しそうに感じますが、正しい手順と安全な工夫をすれば、自分でも実践することは可能です。ただし、力任せに外そうとすると軸やフレームを傷つけてしまう危険があるため、まずは安全な方法と代替アイテムを理解してから取り組むことが大切です。ここでは、ママチャリなどの一般的な自転車を例に、工具なしでできるクランク交換の流れと注意点を詳しく解説します。

ママチャリのクランク交換を自分で行う方法

ママチャリのクランク交換は、シティサイクルや通勤用の自転車に多く見られるシンプルな構造のため、初心者でも比較的挑戦しやすい作業です。専用工具がなくても、手順をしっかり守れば安全に進めることができます。

まず、クランク交換を行う前に、自転車を安定させることが重要です。スタンドだけでは不安定になるため、壁やブロックなどに立てかけるか、可能であればメンテナンススタンドを使用します。そのうえで、以下の手順を踏んでいきます。

1. ペダルの取り外し

ペダルはクランクと連結しているため、最初に外す必要があります。15mmのスパナやモンキーレンチを使用するのが理想ですが、もしない場合は長めのレンチ付きプライヤーでも代用できます。左ペダルは逆ネジ(時計回りで緩む)なので、方向を間違えないよう注意してください。

2. クランクボルトの緩め方

次に、クランクの中央部にあるボルトを緩めます。通常、8mmの六角レンチで外しますが、代用として六角の形状に合うドライバーや短い鉄棒を差し込み、モンキーレンチでゆっくり回す方法もあります。このとき、力を入れすぎるとネジ山を潰してしまうことがあるため、少しずつ回すのがポイントです。

3. 固着しているクランクの外し方

クランクが長期間外されていない場合、金属が固着していることがあります。このときにハンマーで直接叩くのは厳禁です。代わりに、木片をクランクの根元に当て、ゴムハンマーや靴の底などで軽く叩くと衝撃が和らぎ、少しずつ緩みます。

また、潤滑剤(例:KURE 5-56など)をボルトや軸の隙間に吹きかけて10〜15分置くと、金属の摩擦が軽減され外しやすくなります。潤滑剤がない場合は、食用油やミシン油を代用することも可能です。

4. 新しいクランクの取り付け

古いクランクを外した後は、軸部分をきれいに拭き取りましょう。ゴミやサビが残っていると、新しいクランクを装着した際にガタつきや異音の原因になります。クランクをはめ込むときは、手で軽く押し込み、ボルトを締める際に左右のバランスを確認しながら進めます。

また、取り付け後にペダルを手で数回回してみて、スムーズに回転するかどうかを必ずチェックします。力任せに締めすぎると、軸を痛めることがあるため注意が必要です。

ママチャリのクランクは構造が単純な分、丁寧に作業を進めることで、専用工具がなくても交換が可能です。ただし、ハンマーや金属工具を直接使うのは危険なため、必ず衝撃を和らげる工夫を取り入れましょう。

クランク交換の費用はどのくらい?

クランク交換を行う際の費用は、使用する部品の種類や依頼先によって異なります。一般的に、自分で交換する場合と自転車店に依頼する場合では費用に大きな差があります。

| 交換方法 | 費用の目安 | 内容 |

|---|---|---|

| 自分で交換(DIY) | 約2,000円〜4,000円 | クランク代と潤滑剤・代用工具代を含む |

| 自転車店に依頼 | 約5,000円〜10,000円 | 部品交換+点検+工賃込み |

| スポーツバイク専門店 | 約8,000円〜15,000円 | 高精度パーツや分解清掃を含む |

日本自転車普及協会の整備データによると、クランク交換は全修理の中でも頻度が高く、特に通勤・通学用の自転車では3〜5年で一度交換するケースが多いとされています。パーツの価格は材質によっても異なり、鉄製クランクは比較的安価で入手できますが、アルミ製やカーボン製は軽量な分コストが高くなる傾向にあります。

自分で交換すれば費用を抑えられますが、工具を新たに購入する場合や固着がひどい場合は、無理せずショップに依頼するのが安心です。また、プロに依頼すれば、同時にチェーンやボトムブラケットの状態も確認してもらえるため、長期的なメンテナンスの観点からも効率的といえます。

実際の例として、通勤用ママチャリのクランクを交換した場合、部品代2,500円+潤滑剤400円+簡易工具1,000円ほどで済むケースもあります。一方、自転車店で依頼すると、同じ作業でも工賃を含めて7,000円前後になることが一般的です。

つまり、「費用を抑えたい」「時間に余裕がある」という人はDIYがおすすめですが、「安全に確実に仕上げたい」「他の部品も点検したい」という人は専門店に依頼するのが最適です。

クランクアームを交換する際の注意点

クランクアームの交換は見た目以上に繊細な作業です。少しのズレや締め付けすぎでも走行中のトラブルに繋がるため、いくつかの注意点を押さえておくことが大切です。

まず最も重要なのが、左右のクランクアームの長さを揃えることです。異なる長さのアームを取り付けてしまうと、ペダル位置が非対称になり、膝や足首への負担が大きくなります。標準的なママチャリの場合、165mm〜170mmの長さが一般的ですが、自転車の種類によって適正値が異なります。

次に、取り付け時のトルク(締め付けの強さ)にも注意が必要です。緩すぎると走行中にガタつき、逆に強すぎるとネジ山を潰す原因になります。理想的にはトルクレンチを使用するのが望ましいですが、持っていない場合は「軽く締めてから半回転追加」を目安にすると良いでしょう。

また、クランクアームを交換する際は、次のようなポイントも意識しておくと安全です。

- ・クランクを外す前に位置をマークしておく(再装着時のズレ防止)

- ・ボトムブラケット軸に薄くグリスを塗布して固着防止

- ・取り付け後にペダルを数回手で回し、異音や引っかかりを確認

- ・ネジ部分に砂やゴミが残らないよう清掃してから装着

これらを守ることで、再装着後のトラブルを大幅に減らすことができます。特に初心者がやりがちなのは、クランクを強く叩き込んだり、金属ハンマーで押し込むことですが、これは絶対に避けましょう。衝撃で軸が歪んだり、ベアリングに負荷がかかる恐れがあります。

また、クランク交換後にチェーンの位置がズレる場合があります。これはクランク厚やチェーンラインの違いによるものですが、放置すると変速トラブルやチェーン落ちの原因になります。その場合はチェーンの位置を微調整するか、必要に応じて後輪ギアの位置を合わせましょう。

公益財団法人日本自転車普及協会による整備マニュアルでも、クランク交換時には「締め付けトルクの確認と再点検を行うこと」が推奨されています。取り付け直後は問題なくても、数日走行後にナットが緩むことがあるため、交換後1〜2日後に再度チェックすることが安全走行のための基本です。

つまり、クランクアームの交換は単純なパーツ交換ではなく、バランス・精度・安全性が求められる作業です。焦らず丁寧に行い、作業後には必ず全体の動作確認をすることで、自転車を長く快適に使うことができます。

クランクナットを緩めるコツと手順

自転車のクランクを外す際、最初の関門となるのがクランクナットの取り外しです。この部分は非常に固く締まっていることが多く、工具がない場合は苦戦しやすいポイントです。特に長年メンテナンスしていない自転車や雨ざらしの状態が続いたものは、サビや固着によって回らないことがあります。しかし、正しい方法と少しの工夫を加えることで、安全に緩めることが可能です。

クランクナットとは、クランクアームの中心にあるボルトを固定しているナット部分のことで、ボトムブラケットの軸に直接取り付けられています。通常は8mmの六角レンチやモンキーレンチで回すのが基本ですが、工具がない場合は代替手段を使うこともできます。

1. 固着している場合の下準備

まず、ナットが回らない場合は「固着」を疑いましょう。サビや酸化で金属同士が密着している状態です。このときは、潤滑剤を使うのが最も効果的です。市販の「KURE 5-56」や「ラスペネ」などをナットの周囲に吹きかけ、10〜15分ほど放置します。これにより、金属の隙間に油が浸透し、固着がゆるみやすくなります。

潤滑剤がない場合は、家庭用の食用油やオリーブオイルでも応急的な代用が可能です。特に寒い時期は金属が収縮して固まりやすいので、ドライヤーで軽く温めると膨張して外れやすくなります。この「温めてから潤滑する」という順序が、初心者でも成功率を高めるコツです。

2. 工具がないときの代替方法

ナットを回すための工具が手元にない場合、家庭にある物でも代用できます。たとえば、硬貨(10円玉)を2枚重ねてナットに当て、ペンチで挟んで回す方法があります。力を均等に加えられるよう、指で押さえながら少しずつ回しましょう。

また、長い棒状の物(ドライバーやスプーンの柄など)をナットのくぼみに差し込み、軽く叩いて衝撃を与える方法もあります。このとき、金属ハンマーではなく木の棒や靴底などを使うと、パーツを傷つけにくく安全です。叩く方向は「緩む方向」(反時計回り)を意識することが重要です。

3. 力を加える際の注意点

クランクナットは非常に強いトルクで締め付けられているため、力任せに回すと軸を曲げたり、ナットの角をなめてしまう危険があります。特にモンキーレンチを使う場合、口の開きをしっかり固定しないと空回りして危険です。

より安全に力を加えるには、「長さを稼ぐ」ことがポイントです。たとえば、ペンチの柄に鉄パイプやドライバーを差し込んで延長すると、てこの原理で少ない力でも強いトルクをかけられます。この方法はプロの整備士も応用するテクニックです。

ナットが少しでも動いたら、一度止めて潤滑剤を再度吹きかけ、何度か往復させるとスムーズに外せます。焦らずゆっくり作業することが、安全にナットを緩める最大のコツです。

つまり、クランクナットを緩めるときは「潤滑」「加温」「てこの原理」の3つを意識すると、工具がなくても驚くほどスムーズに進められます。

ボトムブラケットの外し方と確認ポイント

クランクを外したあとは、ボトムブラケット(BB)の状態を確認することが重要です。ボトムブラケットとは、クランクの回転軸を支える部品で、自転車の走行性能に大きく関わるパーツです。ここがサビついたり、ガタついていると、ペダルの回転が重くなったり異音が発生する原因になります。

まず、ボトムブラケットには主に2種類あります。ひとつは「カートリッジ式」で、内部が密閉されているタイプ。もうひとつは「カップ&コーン式」と呼ばれる古いタイプで、ベアリングが外からも確認できます。ママチャリやシティサイクルでは、後者の構造が多く採用されています。

1. BBを外す前の準備

ボトムブラケットを外す前に、まず左右どちらに回すと緩むかを確認しましょう。多くの自転車では、右側(チェーン側)は逆ネジ(時計回りで緩む)になっており、左側は通常ネジ(反時計回りで緩む)です。方向を間違えるとネジ山を破損してしまうため、慎重に確認してください。

次に、クランクと同様に潤滑剤をネジ部に吹き付け、しばらく放置します。長年使用している自転車はネジが固くなっていることが多く、ここでの下準備が成否を分けます。

2. 工具なしでBBを外す方法

通常は「BBリムーバー」という専用工具を使って外しますが、工具がない場合は代替方法でも対応できます。まず、ボトルキャップや大きめのコインをネジの溝に合わせ、ペンチで挟んでゆっくり回す方法があります。固い場合は、鉄の棒やドライバーを溝に差し込み、ハンマーで軽く叩くと緩みやすくなります。

また、BBの外側がプラスチック製の場合、力を入れすぎると割れる危険があるため、金属製の棒を使う際は布を一枚挟むとよいでしょう。叩く際は少しずつ位置を変えながら、均等に力を加えることがポイントです。

3. BBの状態を確認する

外したBBは、必ず内部の状態を確認しましょう。ベアリングが錆びていたり、グリスが乾いている場合は交換が必要です。ベアリングがゴリゴリとした手触りなら摩耗が進行しています。逆にスムーズに回る場合は、再利用しても問題ありません。

公益財団法人日本自転車普及協会の整備ガイドラインでも、BB内部の異音や回転不良は「早期交換を推奨」とされています。特にカートリッジ式の場合は内部構造の清掃ができないため、異音がある場合は新品に交換するのが確実です。

4. 再組み立て時のポイント

BBを戻す際は、必ずネジ山をきれいに掃除し、薄くグリスを塗布してから取り付けます。これにより、次回のメンテナンス時に固着を防げます。左右の締め付け方向を再確認し、強すぎず緩すぎずのトルクで固定することが大切です。

また、取り付け後はペダルを手で回してみて、スムーズに動くか、異音がないかを確認しましょう。もし回転が重い場合は、ネジの締めすぎやベアリングのズレが原因のことがあります。その場合は、いったん外して再度調整するのが望ましいです。

つまり、BBの外し方と確認は「方向を理解」「潤滑を徹底」「均等に力を加える」ことが基本です。これらを守れば、工具なしでも丁寧にメンテナンスを行うことができます。

まとめ:自転車クランクの外し方、工具なしで行うときの安全対策とコツ

クランクやボトムブラケットを工具なしで外すのは決して不可能ではありませんが、正しい知識と慎重な作業が不可欠です。強引に力をかけると部品が破損したり、ケガにつながることがあるため、代替手段を使う場合も「安全第一」で進めることが大切です。

- ・潤滑剤を使って固着を防ぎ、無理に力をかけない

- ・金属を叩く際は木や布を挟み、衝撃をやわらげる

- ・クランクやナットを外す方向を事前に確認する

- ・作業後は回転や異音をチェックして仕上げる

また、工具を使わずに作業する場合でも、最終的な安全確認は欠かせません。特に再装着時の締め付けが甘いと、走行中にクランクが外れたり、ペダルがガタつく危険があります。整備後は必ず試し漕ぎをして、異常がないか確認しましょう。

安全性を重視するなら、最低限の整備工具を揃えておくのが理想です。モンキーレンチ、六角レンチ、クランク抜き工具などは1,000円〜2,000円程度で入手でき、今後のメンテナンスにも役立ちます。自転車を長く快適に乗るためには、道具と知識の両方を備えることが大切です。

最終的に、工具なしでの作業は「緊急対応」として考え、定期的な整備や点検は自転車店や専門家に依頼するのが安全です。正しい知識と手順を身につけておけば、トラブル時にも冷静に対処でき、安心して自転車ライフを楽しむことができます。

- ・工具なしで行う場合は「潤滑→加温→てこの原理」を基本に、無理な打撃は避けて安全第一で進めます

- ・ペダルとクランクは構造と外し方が別物(ペダル=ねじ、クランク=圧入)で、方向間違いと過大トルクに注意します

- ・クランクナットとBBは潤滑・加温・均等な力で緩め、再組立て時は清掃と薄くグリス塗布、増し締め確認を徹底します

- ・費用はDIYで約2,000〜4,000円、店舗依頼で約5,000〜10,000円が目安で、固着や不安がある場合は無理せず専門店へ

※関連記事一覧

漂白剤が飛んだ服をリメイク!色落ちをおしゃれにカバーするアイデア集

机リメイクシートを白色に!100均でおしゃれに変身できる?ダイソー・セリア徹底比較

リメイクシートのつなぎ目を隠すには?継ぎ目が目立たない貼り方とコツを解説